お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第19回

2025/03/03

第19回 記憶の分類と質感の記憶

ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

新たな記憶

生命は、進化の過程でさまざまな記憶様式で外界の変化に対応してきたのである。したがって、われわれヒトには原始的で根源的な記憶様式から、高度で自分自身の意識を生み出すような高度な記憶様式まで、意識する・しないにかかわらず、使い分けたり、併用したりしている。基本、記憶がなければ意識は立ち上がらないと言ってよい。短期記憶ももちろん重要であるが、長期記憶を分類すると以下のようになる1)。

陳述記憶:言葉やイメージで表現できる(海馬と大脳皮質による)

a)エピソード記憶

・自分の経験や出来事に関する記憶

・覚えようとしなくても覚える

・意識に上らないものも多い

b)意味記憶

・学習を通して覚える、言葉の意味や数式や知識など(使わないと忘れる)

非陳述記憶:言葉やイメージで表現できない、体で覚えている運動技術や認知法など(大脳基底核と小脳が関与)

a)いわゆる本能

・遺伝子に書き込まれている(歩くことや鳥の羽ばたきなど)

b)手続き記憶

・練習や経験によって覚えたもので、忘れない(自転車の乗り方や楽器の演奏など)

手術の手順や外科解剖を覚えることは、上記の意味記憶ということになろうが、手術の直感に関わるのは、最後の手続き記憶(いわゆる体で覚える記憶)であろう。ただし、練習や経験によって磨いた記憶であるが、主としてアウトプットの部分にあたる。よくよく考えてみると、インプットである組織の認識や、質感の相違を判断することも一種の記憶に頼っているはずであるが、この記憶がどこにあるのか、上記の分類に当てはまるものがない。

ヒトにおいて、ものを一目見ただけでそれがどのような手触りをしているか、質感を有しているか、簡単に判断できる。この能力はおそらく赤ん坊の頃から、過去に自分の周囲にあったあまたのものを見たり触れたり、あるいは舐めたりした記憶が大きく関与しているのではないか? そして大人になってもこの営みは、無意識に行われている気がするが、このインプットのほうは、容易に長期記憶に移行しているように思える。ただし、脳内ではインプットから瞬時の判断あるいは判断をバイパスしてアウトプットされる経路の短絡化が起こり、この一連の過程が直感の正体ではないか。

後で述べるが、実はこの能力があり、この記憶が形成されるために、触覚の欠如があっても手術支援ロボットのダ・ヴィンチ(da Vinci Surgical System)が操作できるようになるのである。これはダ・ヴィンチを操ってみて、初めて気がついた新しい形態の記憶様式ではないか。

指先の目

メジャーリーグで活躍している日本人投手たちが、強打者たちを相手に、自分の頭に描いた軌道どおりにボールを操り、三振の山を築いていく姿を見るのは痛快である。球の速さは、腕の力や振り、肩の強さも関与するのであろうが、軌道を自由自在に変化させるのは、手首や指先の繊細なコントロールに違いない。視覚脳で描いた軌道を指先に伝えるのである。

古い話だが、「神様、仏様、稲尾様」の鉄腕エース稲尾和久投手は「コントロール(制球)は指先の記憶力」と言ったそうだ。スポーツライターの山際淳司による『江夏の21球』はあまりにも有名なので説明しないが2)、江夏豊投手はカーブの握りのままスクイズを外したのだ。江夏は異常なまでに指先の感覚にこだわった。観察力や洞察力にも優れていて、投球動作の間に、打者のタイミングが合っていそうとか、球種が読まれていると感じ取り、リリースの瞬間にコースやスピード、球種すら変えることができたらしい。「回転を与えよう、曲げようという意思は指の腹の部分で行い、コントロールは指先で行っている。指先が弱ければどうしようもない。最終的に投手を助けてくれるのは指先の感覚」だそうだ。指先に目があるのである。

指先の感覚は、従来の開放手術においては非常に重要な要素であったと言える。視覚の及ばない、骨盤の奥深くにある臓器は、指先の感覚を頼りに周辺の組織から指で剥離していた。さらに麻酔が未発展だった時代では、なるべく素早く手術を終了したいので、やはり指先や手のひらの感覚を頼りに、あっという間に剥離面に入って広げなければならなかった。いわゆる昔の名人と呼ばれる人のなかには、この触覚が優れていた人が多かったのではないか。しかしながら、最近は内視鏡を導入した手術や低侵襲手術の普及により、外科解剖を正しく理解し、これに矛盾しないように合理的に進める視覚を重視した手術に変化してきた。以前は視覚の及ばなかった深い骨盤内も内視鏡で直視でき、モニター上に大きく映し出すことによって、剥離面も明らかに視覚化できるようになったのである。手術も視覚優先の時代となり、触覚の優位性を発揮する機会が少なくなってきた。

見て覚えるか、やって覚えるか

「今は昔」で、手術の教育は私が医師になった頃より、大きく変わった。一番は医療安全の観点から、医師になりたての者があまりやったことも見たこともない手術を、すぐ執刀させてもらえることはまずなくなった(以前はあったということです)。何より、開放手術(お腹を大きく切って手術する)はほとんどなくなり、腹腔鏡やロボット支援下の内視鏡手術ばかりになってしまった。今となっては「手術は見て覚えるか、やって覚えるかのどちらがよいか?」などの議論は成り立たない。大きなモニターに映し出される映像を、手術室で実際にストレスなく見学できるのは良いことだと思う。どんなに稀で困難な手術も、今はYouTubeで予習可能である。

私個人の経験から言うと、「見て覚える」は手順、解剖、手技、手術をするとどういうことが起こるか、処置や対処はどうするのかなどの意味記憶を蓄えるという面で有用だと思う。一方、「やって覚える」は実際の組織の感覚や質感を覚え、手技や処置法を体で覚えこませるのに有用である。のちに後者の巧拙によって、技量の差が生まれてくる。いかに適切な剥離面を見つけるか、どこを分け入るのが有効で出血が少ないのか、この無意識の手続き記憶(体で覚える記憶)が重要である。

昔、名人の手術を見た時、これは卓越していると感心したものだが、なぜすばらしいのか、なぜこんなにきれいなのか、若い私は一生懸命考えても、未熟な自分とどこが違うのかまったくわからなかった。聞いても、「基本的なことを繰り返しやっているに過ぎない」とコツや核心部分は教えてくれない。実はこの「じらすこと」が教育には良いらしい。世阿弥も「秘すれば花なり、秘せずは花なるべからず」と説いている。簡単にコツを教えれば、相手はそれ以上考えなくなり、向上心がなくなってしまうかもしれない。頭の鈍いモノのほうが時間はかかるが、そのうちコツを体得していくかもしれない。

文献

- 1)茂木健一郎:眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話.日本文芸社,2020.

2)山際淳司:江夏の21球.KADOKAWA,2017.

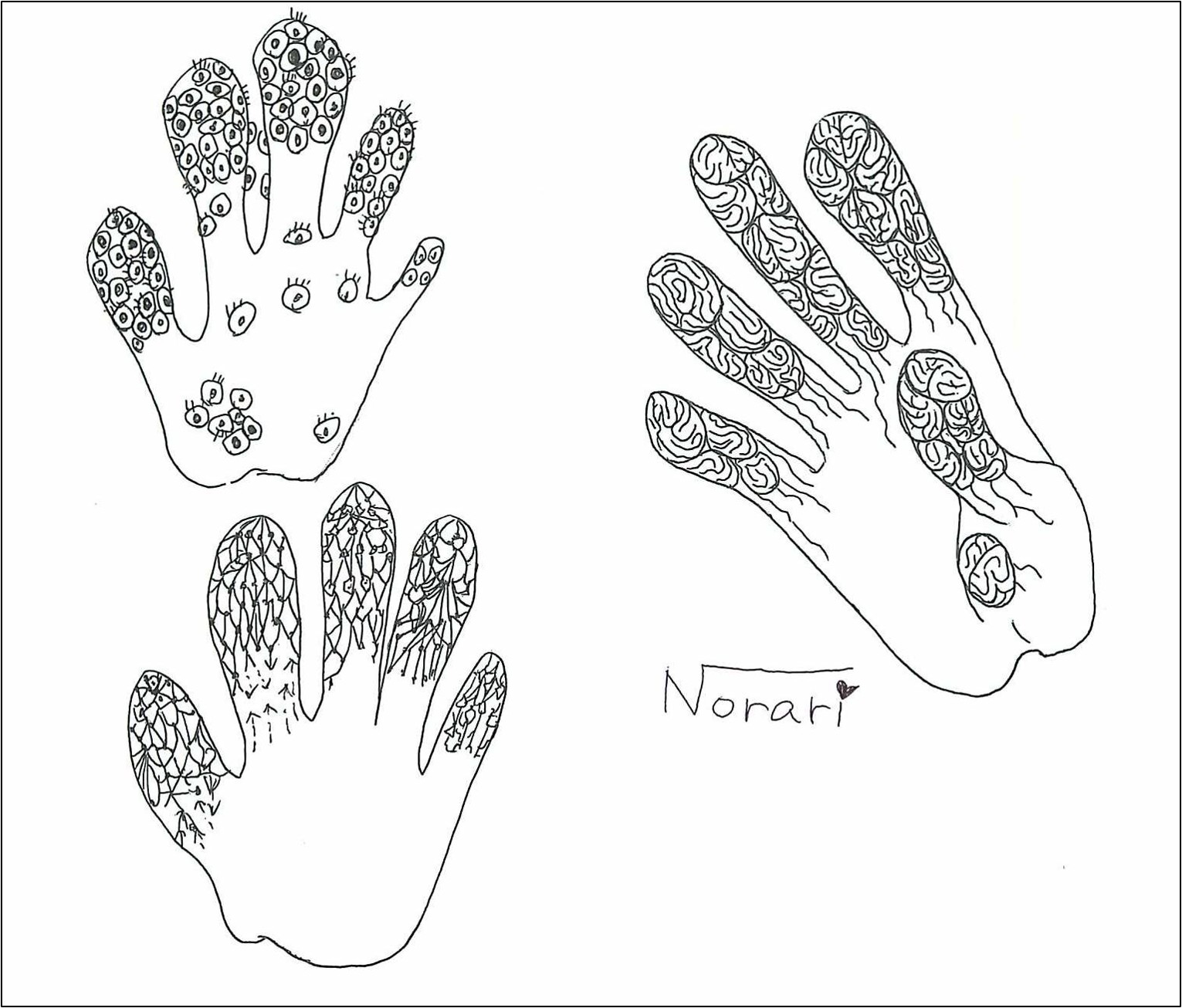

指先の目? 指先の神経? 指先の脳? ダルビッシュ有の手の感覚の分布?

頭に描いたボールの軌跡を自由自在に具現できるのは痛快である。指先にあるのは触覚か視覚か、それとも脳内記憶か?

(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)

なにをお探しですか?