お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第35回

2025/06/23

第35回 遅いことのメリット・デメリット

ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

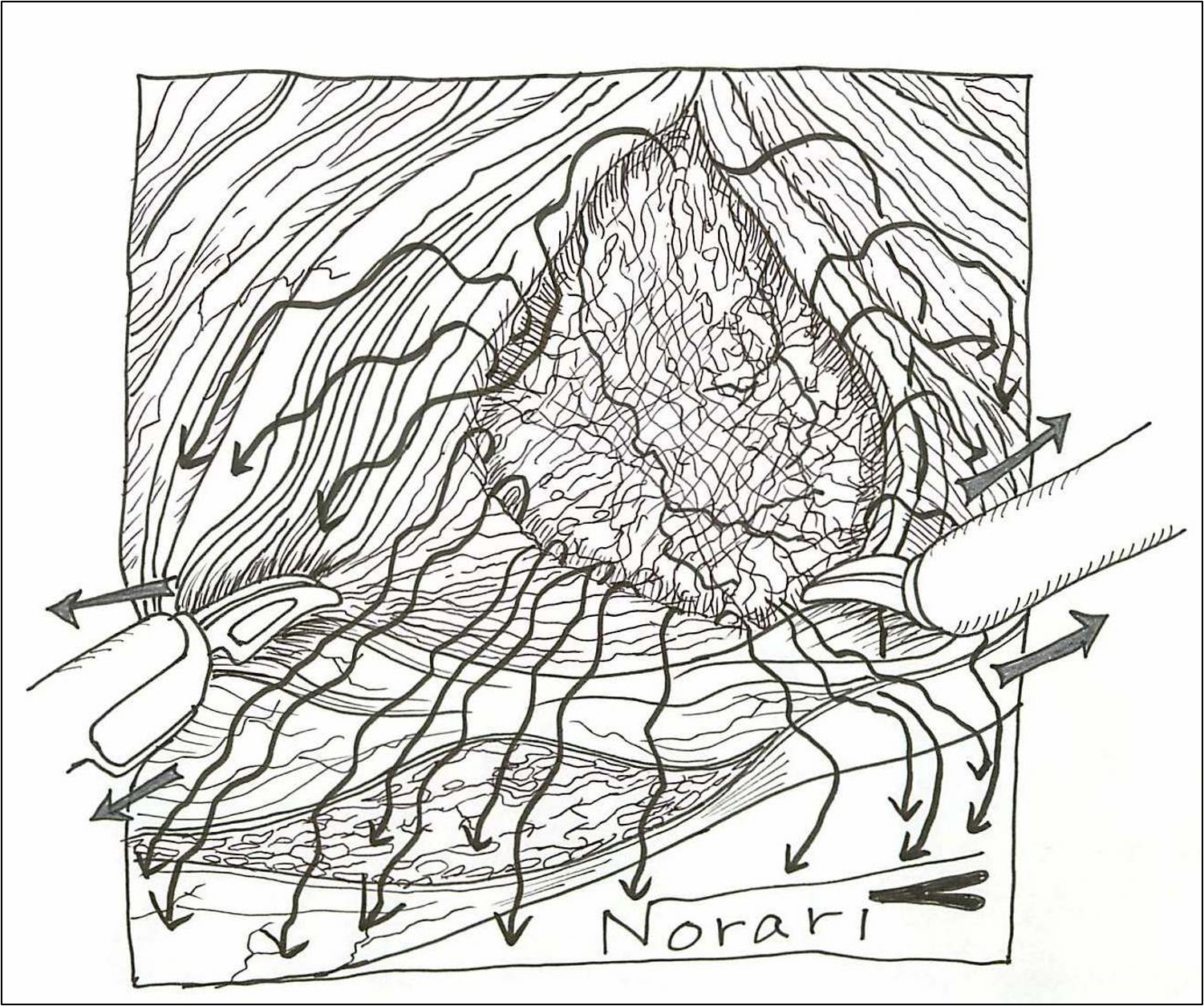

左:もしもヒトがハエだったら、脳内の情報処理が遅いので、ハエたたきの影を一瞬感じるかもしれないが、次の瞬間、内臓破裂で死ぬであろう。

右:本当のハエは、ハエたたきのスイングが静止画のように見えるので、ヒラリとかわすことができる。野球の神様も、全盛期には「ボールが止まって見えた」らしい。

もしも、ハエになったなら

よく頭の良い人のことを、「頭の回転が早い」と言うが、ヒトは頭の回転が遅いらしい。 大脳の認知能力は神経細胞の数が多く、神経網が複雑なほど、認知するのに時間がかかるそうだ。

例えば、同じ刺激に対してサルよりヒトのほうが、脳波に反応が見られるまでに時間がかかる。ヒトのほうがジワジワっと、より多くの神経細胞に情報が拡がっていくため時間がかかるのである。ただ、時間の幅ができるため、過去から未来の変化を認知できるというメリットがある。ライオンやトラにいつ襲われるかわからず瞬時の判断が重要な自然界では、サルの認識が有利である。サルは動きの速いものを静止画やスローモーションのように認識できるが、ヒトは軌跡としてしか認識できない1)。

もし私(ヒト)がハエであったら、背後からのハエたたきに一発で仕留められ、内臓破裂で死亡しているであろう。おそらく、一瞬、暗い影に気づいたかもしれないが、次の瞬間には意識がない。しかし実際のハエは、不思議なことにゆうゆうとヒラリとかわすのである。同様に、魚や鳥の大きな群れが、瞬時に向きや速度を同期するように変化させることができるのは、周りの状況が静止画のように認識できるからではないだろうか。

それでは、手術は早いほうが良いのか、遅いほうが良いのか? 今までの手術の常識から言えば、患者さんの体への負担を考えると早いほうが良いと考える外科医が多いであろうし、現代においても手術室の運営や他のスタッフの負担も考えれば、やはり早いほうが好まれる。無駄な処置やトラブル・出血の少ない手術は自然と早く終わるであろう。また、麻酔技術の未熟な時代においては、かなり手術は早かったようだ。 私が医者になった頃、大先輩の中には、皮膚をメスでサーっと切って、そのまま筋肉も切って、止血はガーゼで助手に圧迫させておいて、手探りで腎臓の周りを剥離し、腎臓の血管と周囲の組織を束ねて、タコ糸のような太い糸でギリギリと縛り上げておいて、その束をハサミでザクッと切り、30分足らずで腎臓を取り出したという武勇伝を聞かされた(真偽は明らかでない)。それを全身麻酔ではなく、下半身麻酔でやっていたらしいので、患者さんも生きた心地がしなかったのではないだろうか。

ロボット支援手術においては、拡大視野により狭い剥離面の層構造もきれいに幅広く見えるので、ゆっくり拡げても、むしろゆっくり拡げながらのほうが、常に正しい面かどうかを確認しながら進められ、きれいな解剖が確認できるので無駄な出血やトラブルが少なくなる。 また、ロボットの操作に慣れてくると、自分の手指よりも自由自在に動かすことができるので、最善手の選択に集中することが容易になる。結果として、お腹を切って、サーっと摘出する手術より、ちょっと時間はかかるかもしれないが、慣れてきて名人の域に達すれば、手術時間も同等くらいになる。おそらく、ゆっくり操作することは、それだけ操作中に多くのフィードバックを受けることができるのだ。

組織の間隙を、両方の鉗子でゆーーーーーっくり拡げていくと、質感や細かな血管の分布など、多くの情報がフィードバックされながら、手術を進めていくことができる。

興味深いことに、ロボット支援手術に集中していると、時間がゆっくり進んでいるような感覚になる。これはおそらく拡大視野で細かい解剖が鮮明に見えることによるものではないかと思うが、ハエやサルがモノをスローモーションのように認知するのに似ているかもしれない。脳内の情報伝達が短絡化して、動物脳になっているのかもしれない。

大切な局面では、ゆっくり組織を牽引したり、切開したりすることによって、次第にどこに侵入すべきか(剥離すべきか)、どこを切離すべきかが鮮明になってくる。もちろん熟練してくると、スピードが上がり、直前の操作の残像を頭に描きながら、次の操作を適切に行うことが可能になるが、大事な場面ではゆっくり操作することのメリットを生かすことになるであろう。

文献

1)NHK:ヒューマニエンス 40億年のたくらみ―“神経” 謎だらけのネットワーク,2023.

(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)

なにをお探しですか?