お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第38回 付録

2025/07/14

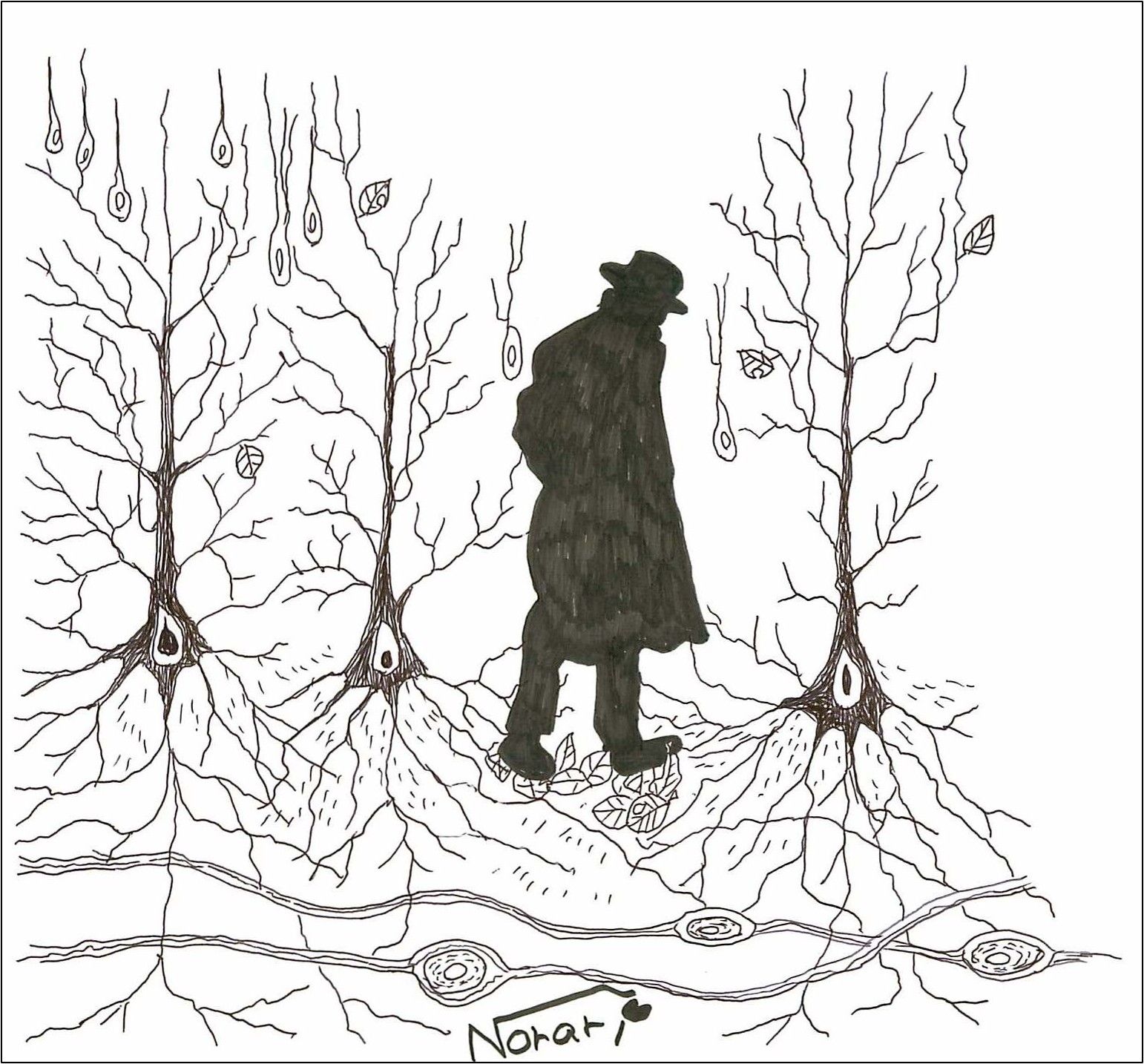

宮沢賢治② 見えないものを見る(カハールと賢治)

ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

賢治はカハールのニューロンの森を歩いていた。

『春と修羅』の「序」1)を再読して

わたくしといふ現象は(私の意識あるいは自意識は実体のない現象であって)

仮定された有機交流電燈の(本当にそうかどうかはわかりませんが、存在するものと仮定された生命の電気現象によって成り立つ)

ひとつの青い照明です(外からは見えませんが、内部に灯るひとつの静かな照明のようなものです)

(あらゆる透明な幽霊の複合体)(感覚、知覚、記憶、感情、思考などあらゆる脳内現象の複合体=実体のないものの複合体です)

風景やみんなといっしょに(外界や他者と一緒に関係を保ちながら)

せはしくせはしく明滅しながら(一瞬、一瞬明滅しながら)

いかにもたしかにともりつづける(それでも確実に保ち続ける)

因果交流電燈の(外部刺激や他者との因果関係によって立ち上がるのが)

ひとつの青い照明です(意識あるいは自意識なのです)

(ひかりはたもち、その電燈は失われ)(たとえ外部や他者からの信号は途絶えても、意識あるいは自意識は保ちつづけます)

赤字で書いたカッコ内は、私の超訳(?)である。この冒頭の詩句は、賢治が自身の「意識」や「自意識」について詩的に語ったものだと考えられる。そこにあるのは、明確な物理的実体ではなく、感覚や知覚、記憶、感情、思考といった脳内のはかない現象の複合である。まるで、内部に静かに灯る照明のように、自らを「青い光」のような電気現象と表現している。「因果交流電燈」とは、外界や他者との因果的な関係性のなかで明滅し続ける存在──それでも確かに灯り続ける自意識の比喩ではないか。外部からの刺激が消えても、自分という存在は続く。賢治の詩的直感は、現代の脳科学が探究している「意識の成り立ち」の核心に迫っていたのではないか。

賢治の感覚は鋭敏で、知性は明晰である。その彼が「意識あるいは自意識とは何か」を、詩的な暗号として記したのが『春と修羅』だったのではないか。

賢治が生前に出版したのは『春と修羅』と『注文の多い料理店』の2冊のみだった。『春と修羅』については、出版元は詩集として扱ったが、賢治自身はあくまで「心象スケッチ」であることにこだわったようだ。「心象スケッチ」とは自意識の表出であり、自らの内面を描く試みだったのではないか。

のちに賢治は、「これは、ある心理学的な仕事の準備のために書き留めている」と述べている2)。ここでいう“心理学的な仕事”とは、現代でいう“脳科学”にほかならない(おそらく)。実は、賢治は多くの詩や童話を生み出す過程で、「創造する自意識」とは何かに気づき、そのヒントを作品に散りばめていた。『春と修羅』はその結晶だったのかもしれない。『銀河鉄道の夜』もまた、“脳内宇宙旅行”と読み解くことができる。そして『雨ニモマケズ』の「デクノボー」は、自意識を消すことを理想としているように思える。

カハール──神経細胞の見えない構造を見る

一方で、スペインの神経解剖学者、サンティアゴ・ラモン・イ・カハール(S. R. Cajal、1852~1934)の仕事も紹介しよう。彼は“脳神経科学の父”と称される人物で、若き日は画家を志した。その画才が、のちに顕微鏡で観察した脳組織の精密なスケッチに大いに役立つこととなる。カハールは、脳が神経細胞(ニューロン)を単位とする集合体であるという「ニューロン説」を唱え、ゴルジの「網状説」との論争のなかでその正しさを主張していた。1906年には、対立していたゴルジとともにノーベル生理学・医学賞を受賞。その後、電子顕微鏡の登場により、ニューロン同士のわずかな接点「シナプス」の存在が観察され、「ニューロン説」が正しかったことが裏付けられた。

注目すべきは、カハールのスケッチには、神経線維に沿って電気信号が流れる方向を示す矢印が描き込まれていたことだ。これは、彼がすでに神経活動の動的性質を直観的に理解していたことを意味する。まさに「見えないものを見る力」のなせる技だったのではないか。さらに彼は、記憶のメカニズムについても、ニューロン同士の結合が発達し、新しく形成されることが記憶の本質であると推測していた。これは、現代のシナプス可塑性理論にも通じる、驚くべき先見性である。

見えないものを見る者たち──共鳴する直観

宮沢賢治とカハール。この二人の間に直接的な接点があったとは考えにくいが、両者には共通点がある。それは、「見えないものを見る力」だ。

1924年に『春と修羅』を発表した賢治の時代に、脳が電気信号で活動していることなど、一般にはほとんど知られていなかったと思われる。しかし彼は、自らの内面の「電気的な明滅」を、「青い照明」という形で言語化した。それが1906年にノーベル賞を受けたカハールの仕事と、果たしてどこかで接点があったのか。賢治がその科学的成果に触れていた可能性は低いとはいえ(私はニューロンの情報を知っていたと推測するが)、彼の鋭い直感は、まるで脳科学の進歩を予感していたかのようだ。

文献

1)宮沢賢治:春と修羅.宮沢賢治全集1,筑摩書房,1986.

2)今福龍太:宮沢賢治─デクノボーの叡知.p202,新潮社,2019.

(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)

なにをお探しですか?