お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第5回

2024/11/25

第5回 道具を持ったコビト

ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

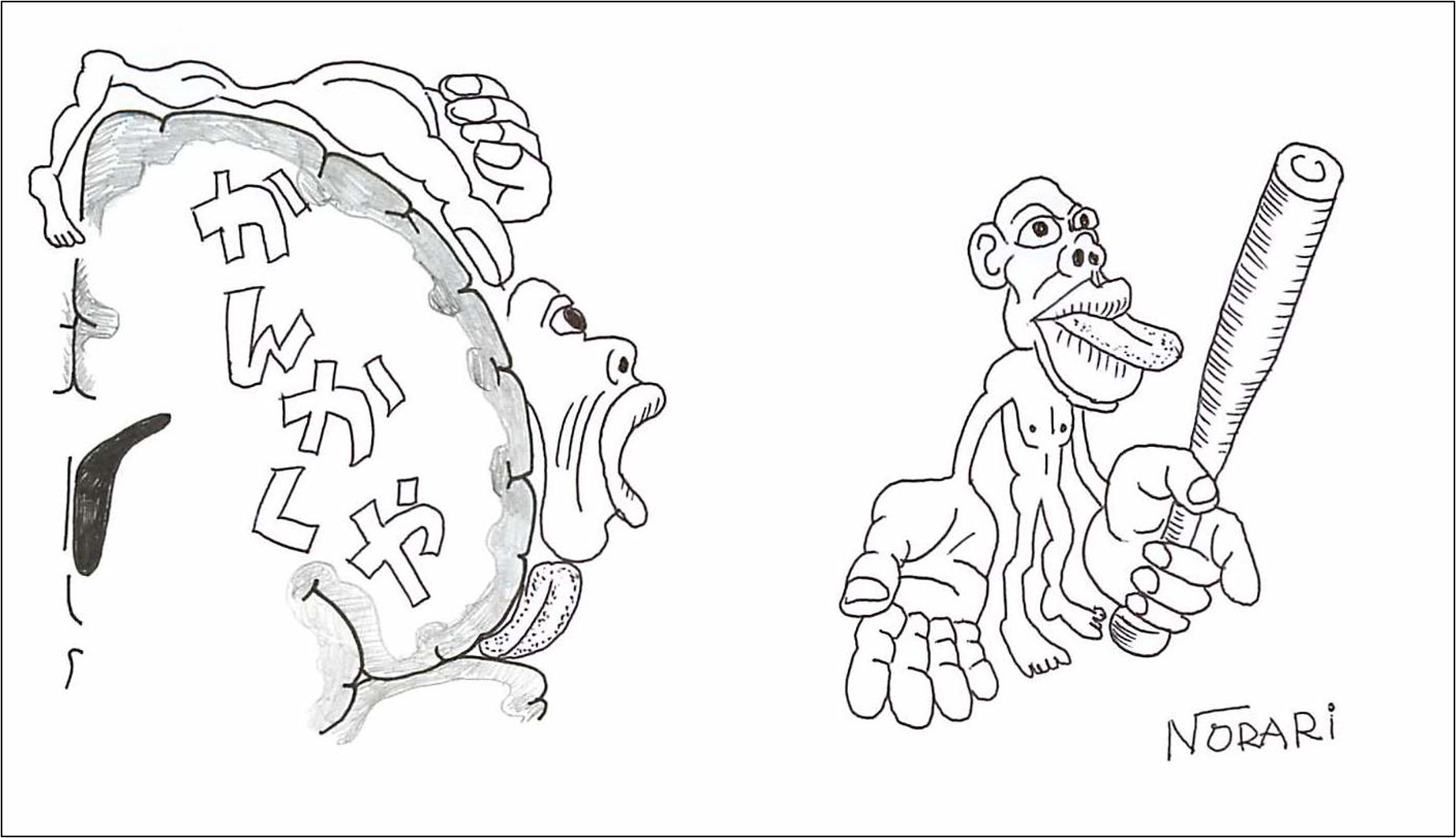

よく喩えに出る話だが、野球の打者にとって、バットは体の一部になっているという。つまり、打者の脳内にはバットの感覚野と運動野が構築されている。ペンフィールドという脳外科医(Wilder Graves Penfield、1891~1976)が脳内の体性感覚野や運動野の地図を作成し、“ペンフィールドのホムンクルス”(コビト)と呼ばれているが、そのコビトはバットを持っているかもしれないのだ(図1)。自分のバットがそのボールに届くかどうか、慣れたバットであればバットの長さも把握していることになる。

図1:バットを持ったペンフィールドのコビト

野球をある程度やった人ならわかると思うが、ボールを打った瞬間に「真芯に当たり、どこへ飛ぶか」「当たりはよいが、ファールになるのか」「わずかにボールの下面を擦って、フライになるか、後方に上がるか」といったことが、ボールの方向を見定める前に、すでにわかっていることが多い。大リーグ中継で、強打者がチャンスに凡フライとなったのだが、その超スロー映像を見ていたら、ボールの下を叩いたほぼ直後に、その選手の顔が苦い顔に変貌するのが認識できた。やはりバットに感覚があるに違いない。体の一部になって、ボールが当たった瞬間にその感覚が脳で知覚されるのだ。

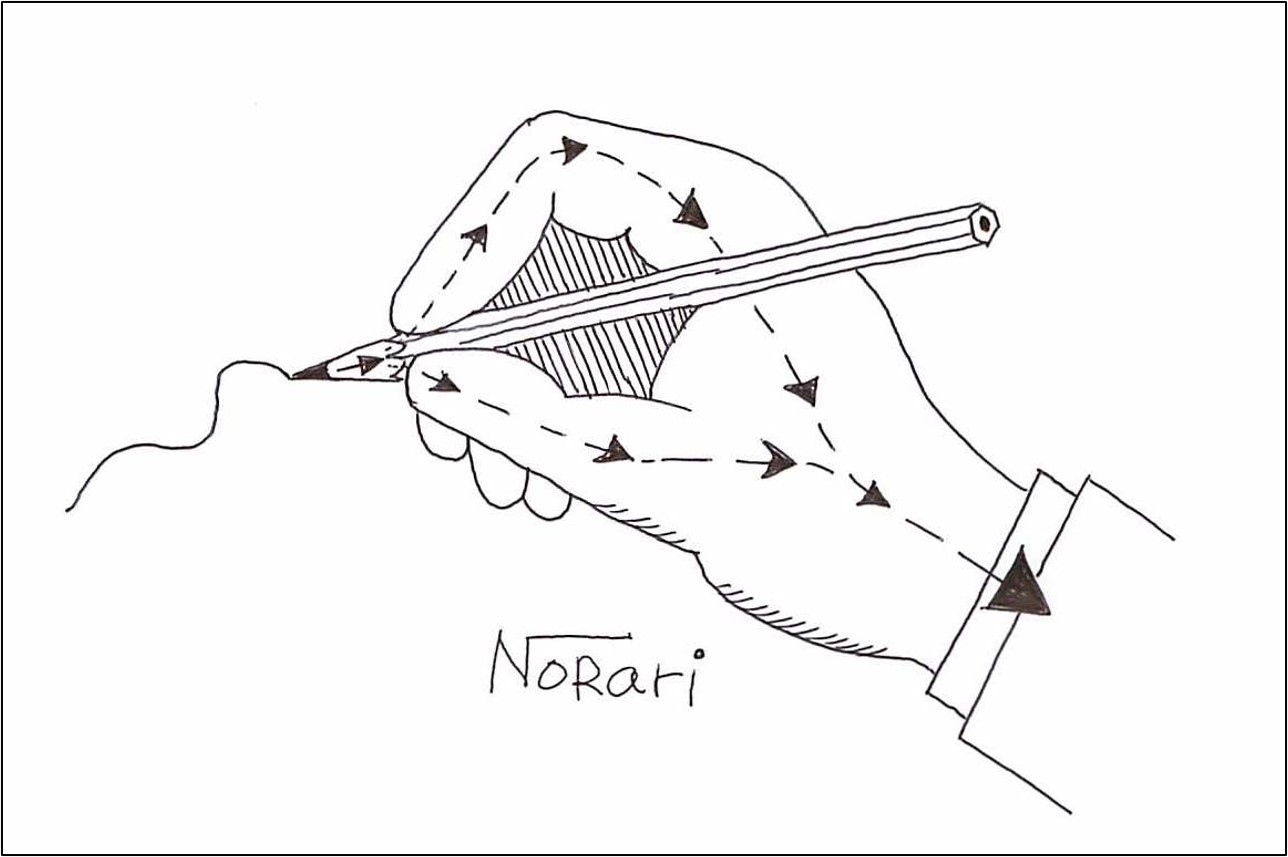

このように、われわれは道具を使い慣れてくると、道具そのものから知覚が構築されるような錯覚が起こるようだ。ためしに、鉛筆やボールペンでゆっくり線を引いたり、文字を書いたりしてみれば、書いている感覚はペン先からやってくるような気がするから不思議である(握っている指からではない、図2)。われわれに備わった感覚や知覚の不可思議な能力によって、時に卓越した能力を発揮することができるのだ。そしてこの感覚が優れていれば、上手な字が書けるのではないか。卓越した書家はアウトプットであるその作品で評価されるが、実は筆から伝わる感覚と筆を動かす運動の相互作用が優れているのかもしれない。

図2:感覚はペン先から

何度も言っているかもしれないが、ダ・ヴィンチ(da Vinci Surgical System)の手術器具には触覚はない。ないはずであるが、ある程度経験すれば、視覚が触覚を代償し、擬似触覚が生じてくる。この擬似触覚は、自分の両手で操作しているハサミや鉗子(組織をつかんだり、剥がしたりする)が、自分がのぞいているカメラ(内視鏡)の視野内にある時しか働かない。ハサミや鉗子が視野の外にあるときは、まるで魔法が切れてしまったように擬似触覚は消失し、位置情報も消えるので、とても危険である。 両手で持っているハサミや鉗子が常に自分の手指のように同化するには、必ず視野の中になければならない。

ダ・ヴィンチのカメラは術者が自由自在に動かすことができるのだが、ハサミや鉗子を把持した両手をボートのオールで漕ぐようにして、前後左右に動かすことによって移動する。このため、カメラの視野内には常にハサミや鉗子が入っているのである。まるでカニのように、常に両方のハサミが視野に入っていて、ハサミが何をしているかわかるようなものである(残念ながらカニさんは横にしか移動できないが)。あまり強調されていないが、個人的には、術者が両手の器具をカメラの視野内に入れたままカメラを移動できるこの仕組みが、ダ・ヴィンチ手術の数ある利点の中で、最も重要なものであると考えている。この機能がなければ、ダ・ヴィンチの優位性はかなり低下するであろう。われわれの脳内には、ハサミや鉗子を持ったコビトが住んでいるのだ。

(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)

なにをお探しですか?