お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第10回

2024/12/30

第10回 手術はアルゴリズムである

ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

美しい手術とは?

すばらしい手術は、一般的に美しい。しかし、その理由を分析するのは難しい。「術野(いわゆる手術をしている場)の展開が最良である」「段取りがよく、手際よく進む」「常に最良の剥離面に最短の手間で到達する」「出血やトラブルに対する処置が素早く適切である」など。すなわち「目標に向かって、流れるように進行して、無駄がないこと」となるか。特に、最後の「無駄がないこと」が、手術の美しさに直結しているような気もするが……。

このような美的センスは、芸能や芸術、数学や物理などの学問、建築や職人の技術など、ほぼあらゆる分野で必要とされるであろう。数学でも正答のときほど答えが単純で、解き方が美しいほど正答が導きやすいことを受験勉強で経験している。泥沼にハマっているときはだいたい間違っている? 一般に数学や物理の公式は単純で美しい。私は理解できないが、アインシュタインの「E=mc²」が非常に美しいのはわかる。また、幾何の問題が補助線1本で簡単になるのと同様で、手術で支持糸(次の操作が容易にいくように組織に仮に掛けておく糸)の使い方で吻合の巧拙が決まるのとよく似ている。支持糸の使い方も美的センスではないか。

もう1つは、「再現性」ではないか? 熟達者の手術は、たとえ患者さんの解剖が多様であっても、最後はきれいにいつもと同じようにまとめ上げるのである。手術における美とは、「無駄がないこと」と「再現性」である。

手術における美的センスを磨くには、やはり経験によるしかない。まずは美しい手術を何十回も見ることだ。美しいのはわかるが、なぜ美しいかわからないうちは、まだ観察力や考察が不十分である。手術はまずあたま(視覚脳)でするのである。昔と違って、現在の手術書やDVDはそのあたりまで理解できるようになっている(本当は名人の姿勢や器具の握り方、手首や手指、体の使い方も見られればよいが)。美しさが理解できれば、自分でもできるようになっているであろう。

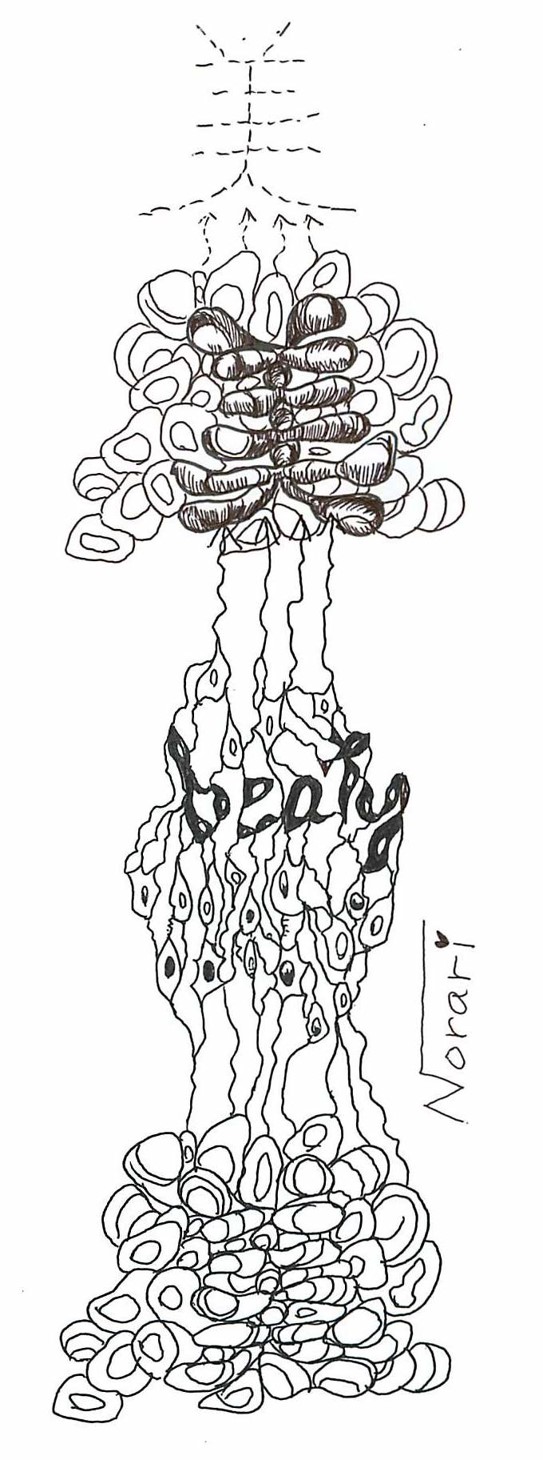

あとは自分の手術を確立するためにさらに経験を積もう。一度自分のモノにしてしまえば、他施設や他人の手術からも多くを学ぶであろう。すなわち、「美しい手術とは何か」という設計図が視覚脳に焼き込まれたことによって審美眼も確立する。たくさん見て、たくさんやって、たくさんの試行錯誤によって、外科医の脳内にシンプルなアルゴリズムが形成される。

名人の手術とは?

前回、美しい手術は無駄がないという話をした。私が泌尿器科医になった時の教授は、「手術の名人」として泌尿器科医の中では有名であった。自分の受け持ちの患者さんが教授の執刀を受けると、視野もよく、流れるように手術は進み、剥離面もきれいで、当時の手術は多少出血は多かったが、それでも手術後の回復(リカバリー)は抜群に早く、他の諸先輩方の手術とは比べられなかった。何が他の執刀医と違うのか? 当時の私は、比較観察しながら考えたが、わからなかった。

教授にどうしたら、そのように上手になれるのか聞いたこともあったが、「基本的な手技を確実に身につけて、経験を積んでいけば、誰でもうまくなる」とおっしゃった。でも本当は教授は、誰もがうまくなるとは思っていなかったのではないかと、そのうち思うようになった。おそらく教授は、若い外科医のやる気を削がないよう、当たり前のことを言ったのではないか。その時の私は、上手になるための具体的な近道を聞きたかったのだ。

その何年か後、大学病院に戻ってきたときに、とても困難な尿路再建の手術を教授が執刀され、私は助手に入っていた。腎臓から尿を膀胱に送る尿管という細い管が、何回も手術を繰り返したためか、瘢痕組織の中に埋まっていて、とても掘り出せないような状況だったが、教授は一発でその瘢痕組織内に鉗子を通して、グッと広げると、きれいな尿管の表面が現れて、私は驚いて声も出なかった。一体何が違うのか、何年経っても結局わからなかったのである。

それから何十年と経った。私もいくつかの病院で実践し、海外の有名な病院でトレーニングを受ける機会もあった。さらに50歳を過ぎてから、ロボット手術も相当な経験を積ませてもらった。そして外科医人生もあとわずかになったとき、ふとあの時の教授への問いと、その解答が突然閃いた。

「手術は経験を積むしかない」のである。そして知らず知らず直感が磨かれて、無駄な手技や作業を省いた美しい手術ができるようになる。答えは直感であった。積み重ねた経験が、その場その場で直感に変化する。直感は脳にプログラムされているが、意識に上らない。意識に上らないので、あの時の教授も「手術は直感である」と若い外科医に断言できなかったのである。名人は組織の質感の記憶から、最善手を打てる短絡路を脳内に築き上げているのである。

名人や達人の脳は、組織や構造を見て、自分の質感の記憶から一致するものを即座に選び、

運動に還元するアルゴリズムを備えている

(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)

なにをお探しですか?