お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第15回

2025/02/03

第15回 天才は記憶の重要性を知っている

ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

記憶することと引き出すこと(想起)は別のメカニズムなので、気がついたこと、発見したことはメモしておかないと、あなたの脳内に埋もれてしまう可能性が高い。必要な時に大事な記憶を想起させるには、記録しておかなければならない。

記憶のメモ帳(北斎の記憶術)

葛飾北斎は森羅万象を描き、江戸の人々や風俗のすべてを、自分の記憶に焼き付けておきたかったのだと思う。自然や人々を観察し、発見したすべてを描き留めておきたかったのだと思う。優れた視覚脳の持ち主は、その知覚のフィルターを通して、観察したものの特徴を捉え、あるものを発見し、独自の表現で描くことによって記憶する。言語化できない事象は図象によって処理されるのである。『北斎漫画』は描かれなかったものはないと言われるくらい評価されている絵手本であるが、55歳頃に初版が刊行され、ついには彼の死後も刊行され続けたほどの人気であったようである。

絵手本ということになっているが、私の仮説では、実はこれは北斎自身の創作用ノートである。 北斎は絵手本という形をとりながら、自分の画域を広げ、新しく気づいた事象や表現法をメモしたのである。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの膨大な手記や習作などと同様な意義があるのではないか。また北斎もダ・ヴィンチも水の表現に対して類い希な観察と表現法を残している。

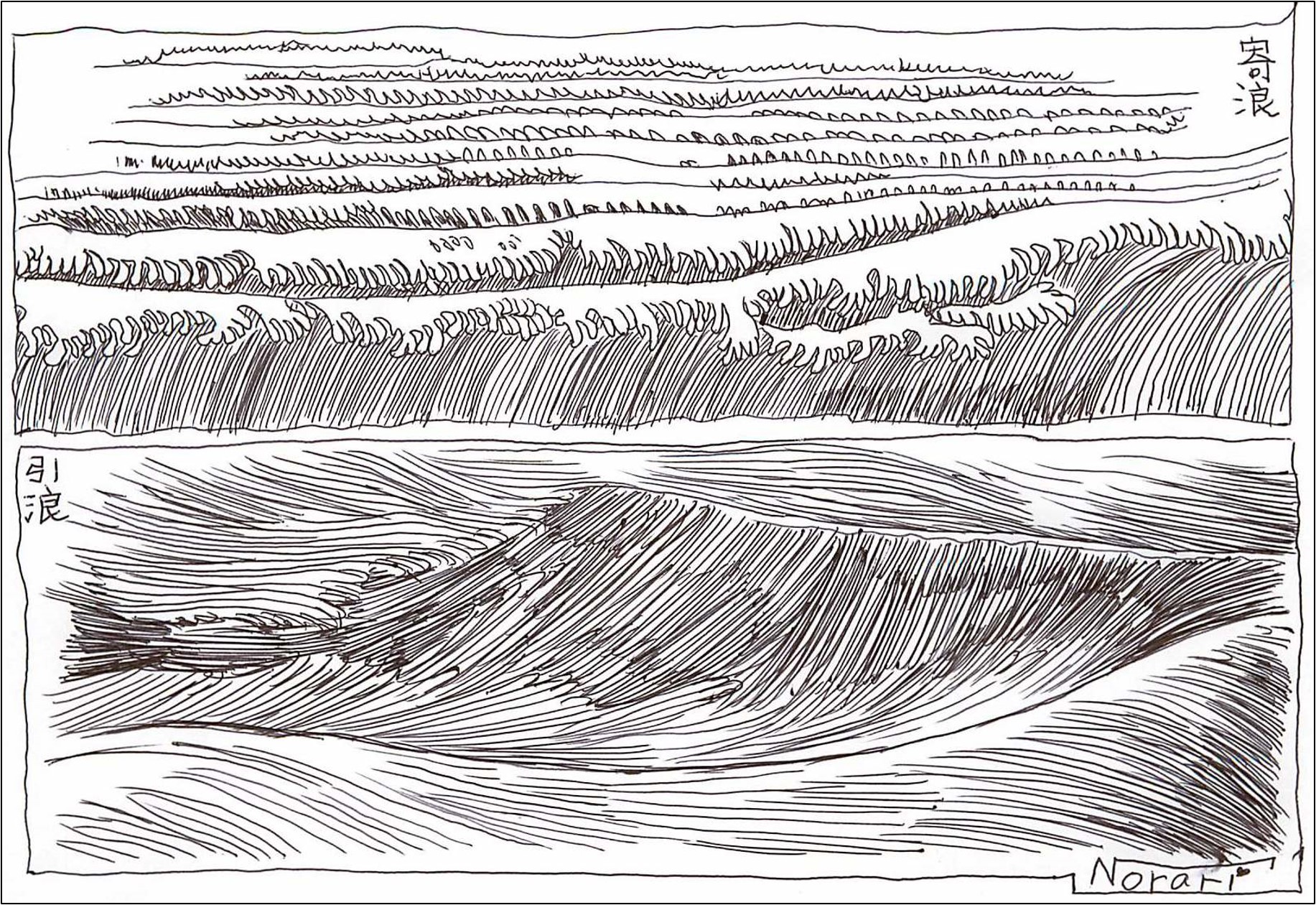

北斎漫画の中に「寄せる波、引く波」というスケッチがあり、上段に寄せる波、下段に引く波を描いている。これは北斎の視覚が捉え、記憶した寄せる波と引く波の相違および表現法を記録しておいたのではないかと推測する。波の様子をじっと観察し、ある瞬間、寄せる波と引く波の違い、表現方法をひらめいたのである。そしてこの発見した喜びは描いておく以外、記憶する方法はない。北斎漫画には他にも多くの波や水の表現に関するスケッチが描かれている。これらの多くのスケッチを基に晩年の名作が生み出されたと言っても過言ではない。実際、北斎漫画の中に、のちの傑作の原型や萌芽が見つかっている。

理解したこと、新たに気づいたことは絵を描いておいたほうが記憶に残る。絵を描くことによって新たに分かることもある。絵にしなかったものは忘れ去られる運命にある。このことを知っていて、北斎は北斎漫画の刊行を継続したのではないか?

レオナルド・ダ・ヴィンチのアイディアノート

レオナルド・ダ・ヴィンチといえば今やロボティック・サージェリー(ロボット支援手術)のロボットの名前にもなっているほどの「万能の天才」として知れわたっている。絵画の領域では『モナ・リザ』や『最後の晩餐』が有名であるが、これらを含めて、完成された絵画はわずかであり、「未完成の画家」としても有名である。ちなみに謎が多いモナ・リザよりも、人物の表現にドラマ性があり、ダ・ヴィンチが習得した解剖学の知識が生かされている最後の晩餐のほうが個人的には好みである(ただし、モナ・リザの微笑も彼の執拗な死体解剖による表情筋の研究によって生まれたらしい)。

なぜ未完成な作品が多いのか。彼の完璧主義? 意志の弱さ? いつもいくつかのことに興味や労力を奪われるため? いろいろ推測されているが、彼は完成にこだわらなかったのではないか。あるいは彼にとって作品とは常に未完成のものであり、「これで完成」と決着をつけなかったのかもしれない。諸説あるが、何かを創造しようとする人たちにとっては理解できないことではない。手術の外科解剖も、これだけの歴史の上に成り立ちながら、常に新しい知見が得られ、新しい方法が開発されていく。手術も常に未完成なのである。

またダ・ヴィンチが、万能の天才と呼ばれるゆえんは、彼の膨大な手稿やスケッチに残された建築、軍事、水力学、解剖学、音楽の知識や、大砲やヘリコプター、飛行機などの設計が時代を遙かに超えたレベルにあったからであろう。これらも当時の技術からは到底、完成に至ったものはないが、彼の求めるものは完成ではなく、自分の観察や想像から生み出された真実だったのではないか。だから完成にはこだわらない。

彼の手稿は膨大なスケッチと鏡文字によるメモで構成されているので、視覚脳と言語脳の両方を駆使して多くのアイディアが創出されたと言えるが、もしダ・ヴィンチが視覚脳という頭の使い方をしなかったら、果たして万能の天才と呼ばれたかどうか、疑問である。手稿として残しておいたのも、北斎同様、自分の観察やアイディアを忘れないためである。われわれも自分のアイディアを記録しておき、視覚脳を駆使し、たくさんのアイディアを生み出したいものである。まさに、創造は記憶であると言える。

『北斎漫画』の「寄せる波(上段)、引く波(下段)」の模写。

後の傑作「神奈川沖浪裏」では、3槽の船が寄せる波の間の引く波に翻弄されている。

(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)

なにをお探しですか?