お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第16回

2025/02/10

第16回 あなたの脳が何でもうまくやってくれる

ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

手術における直感

それでは、手術における直感とはなんだろう? 第13回でも述べたが、手術は手順や外科解剖だけを覚えても、すぐにできるようにはならない。それは外科解剖をきれいに出すために組織の性質や質感を理解し、それらにどう対処していくのかに、経験を積む必要があるからである。たとえば、ある組織をピンセットでつまんで軽く引っ張った瞬間に、この組織が軟らかいのか、硬いのか、どこを切ったり、どこから分け入ったりしたら効率的で出血しないかが一瞬でわかるようにならなければならない。次に述べるが、これこそ視覚で組織の性質を瞬時に予測し、最善手を打てれば、名人に近づいたことになる。

上皇様の心臓の手術を執刀された心臓外科医の天野篤(あつし)氏は、手術について「ある程度は反射というか、手術ではなく作業ですね。目から入った情報が、頭で考えなくてもスッと手に流れる。頭に行く情報は1~2割です。考えると、その分時間を食うじゃないですか」と述べている。6,000例を超える手術を経験すると、無意識に自転車がこげるように、ほとんど考えないで、高度な手術をこなすことができるようになるのであろう。このように困難な手術や危険な手術を易々とこなす超上級外科医は、莫大な数の難易度の高い手術をこなして、単に技術を習慣化したに過ぎない。状況把握は視覚で行い、論理的思考をショートカットして、即座にすべき操作を習慣的にこなすことができるのである。すなわち、手術における直感とは、視覚による組織の性質や質感の予測能力と、さらに視覚で把握した状況から、流れるように即座に最善手が指の動きに繋がることと言える。

手術において、たとえば困難な血管周囲の剥離操作の場合(大血管を周囲の悪い組織から、きれいに遊離させる)、「ここは鉗子を通しても血管を貫かない」とか、「ここはハサミで少しずつ線維組織を切り込んでいくほうがよい」とか、「指で鈍的に剥離するほうがよい」など、すべて直感がモノを言う。上級者は血管周囲の隙間を無意識に見出し、容易に剥離するが、慣れていない者は、怖くて血管から離れたところからチマチマ進むため、一向に血管周囲に到達しないということが起こる。上級者がどのように困難な局面を打開していくかを観察することは、習慣化された直感の連続を見ていることになる。したがって、あまりにも技量に差がある場合は、「上手なのはわかるが、なぜ上手なのかがわからない」ということになる。それでも手術が上達したいのであれば、観察と実践を繰り返すしかない。手術には教えられることと教えられないことがあり、後者はいわゆる暗黙知と呼ばれ、実践の場で体得していくものとしか言いようがない。

覆水盆に返らず

われわれの記憶は「シークエンス」といって、対象や事物を集合あるいは空間的配置として、また現象を1つの時間的進行の一連の流れとして格納しているらしい1)。たとえば「あういえお」を「あいうえお」だと思ってしまうのは、記憶が「あいうえお」をひとかたまりにしてニューロン網に格納しているからで、「あ」から「お」までを覚えた時の順番で反応するようにできているのであろう。逆から「おえういあ」とはなかなか言えない。同様に「 A、B、C…」も順番に想起することは容易だが、「Z、Y、X…」と逆から想起するのは難しい。ヒトの顔もひとかたまりに記憶していて、いくら親しいヒトであっても、鼻や目だけ見せられてもわからないが、顔全体であれば、多少遠くにいても、即座にあなたの顔ニューロンが反応する。あなたの脳内に、曖昧であってもモナリザの絵画や、アインシュタインの顔のシークエンスの記憶があれば、絵画の一部や、写真を一瞥した瞬間に、「これはモナリザだ」とか、「有名なアインシュタインだ」とか、それぞれの記憶ニューロンが反応するはずだ。

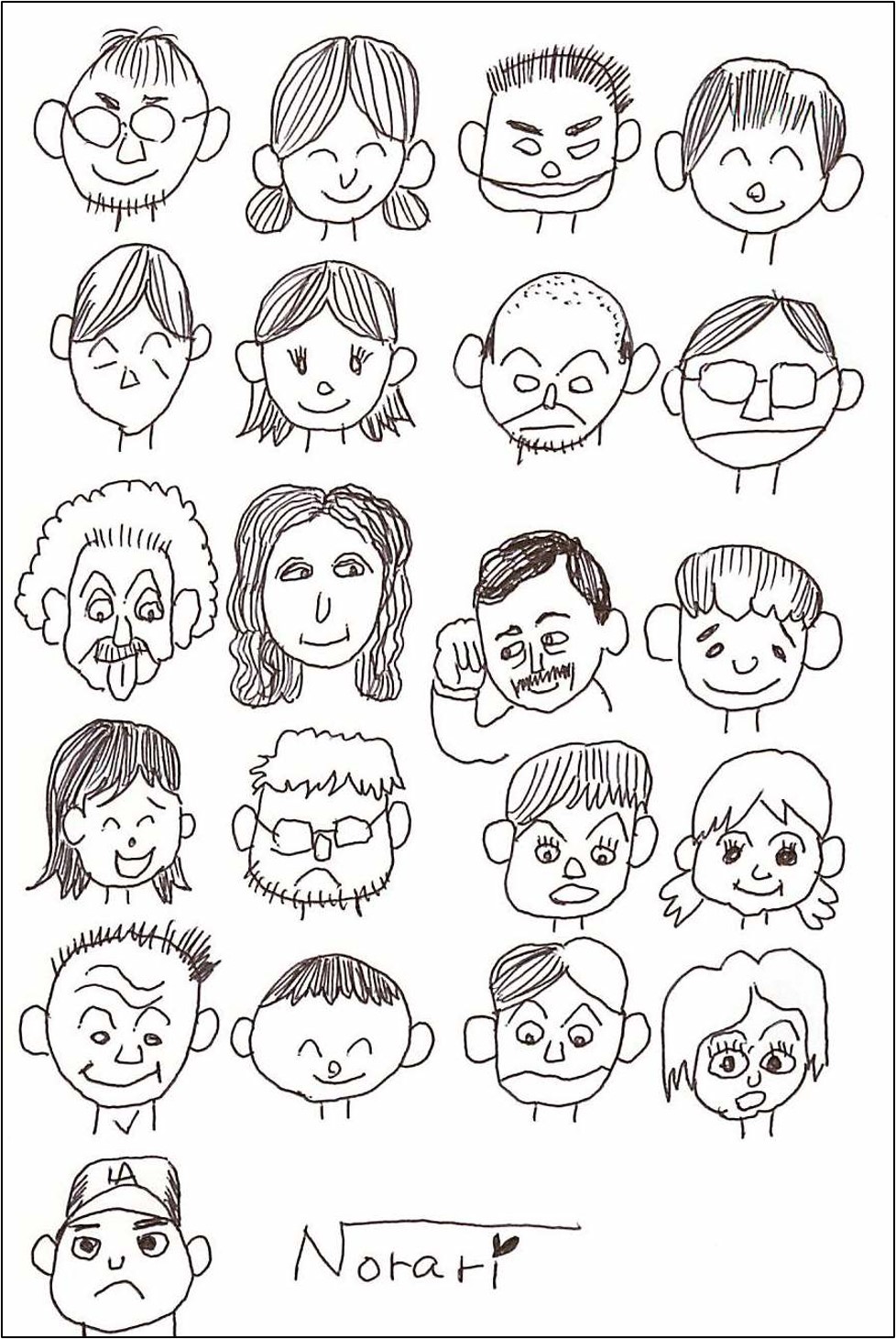

あなたの顔記憶の中にアインシュタインやモナリザが1つのカタマリ(シークエンス)として記憶されているなら、

この下手くそなイラストからもすぐ見つけ出せるであろう。

ただ、下手くそなイラストから見つけ出せるのは、その記憶があいまいであるからとも言える。

一方、現象については、たとえばリンゴが木から落ちるのを、上から下に向かって落下する様子として記憶している。あなたが強打者であれば、相手投手の球筋を、ボールが手から離れるときから、強打する瞬間まで記憶しているであろう。これらは時系列に記憶されるので、よくセーフかアウトかの判定の際、ビデオをスローモーションにして逆再生することがあるが、われわれの脳の記憶は逆再生できない。お皿を床に落として粉々になった瞬間を記憶できても、頭の中で粉々になった破片が全部結合してお皿に戻って、床から自分の手の上に戻るような映像を記憶はできない。「覆水盆に返らず」である。われわれの記憶にはシークエンスで、空間的配置あるいは時間的進行にしたがって想起されるという法則があるようだ。

手術は経験を積めば積むほど、慣れれば慣れるほど、外科解剖のパターン認識を多く記憶するようになる。さらに拡大視野の手術になれば、認識する空間的解剖のパターンは細分化するが、数をこなすうちに微妙な解剖の違いも記憶され、類似したパターンが見えれば、即座にどのように対処すべきか、今度は運動野の記憶を正確に選択してくれる。手術の手順も視野が拡大されれば、より多彩になるはずだが、ここをこのように展開すればこのように視野は展開し、その空間的パターンが次にやるべき操作の記憶を刺激し、新たな展開が生まれることによって、別の空間的パターンが現れ、その記憶が連鎖的にさらに次の操作を思い出させる。

空間的パターンが記憶を刺激し、次々にやるべき操作や展開を時系列的に生み出す。やるべきことをやると、次に何をすべきかが想起されるのである。このようなパターンの連鎖によって、手技的な連鎖が正確に行われ、最終的には再現性のある手術が完成する。うまくなればなるほど、空間的パターン記憶や手技のパターン記憶が蓄積され、記憶がさらに手術を上手にできるようにしてくれるのである。

文献

1)ジェフ・ホーキンス, サンドラ・ブレイクスリー(著), 伊藤文英(訳):考える脳 考えるコンピューター〔新版〕,早川書房,2023.

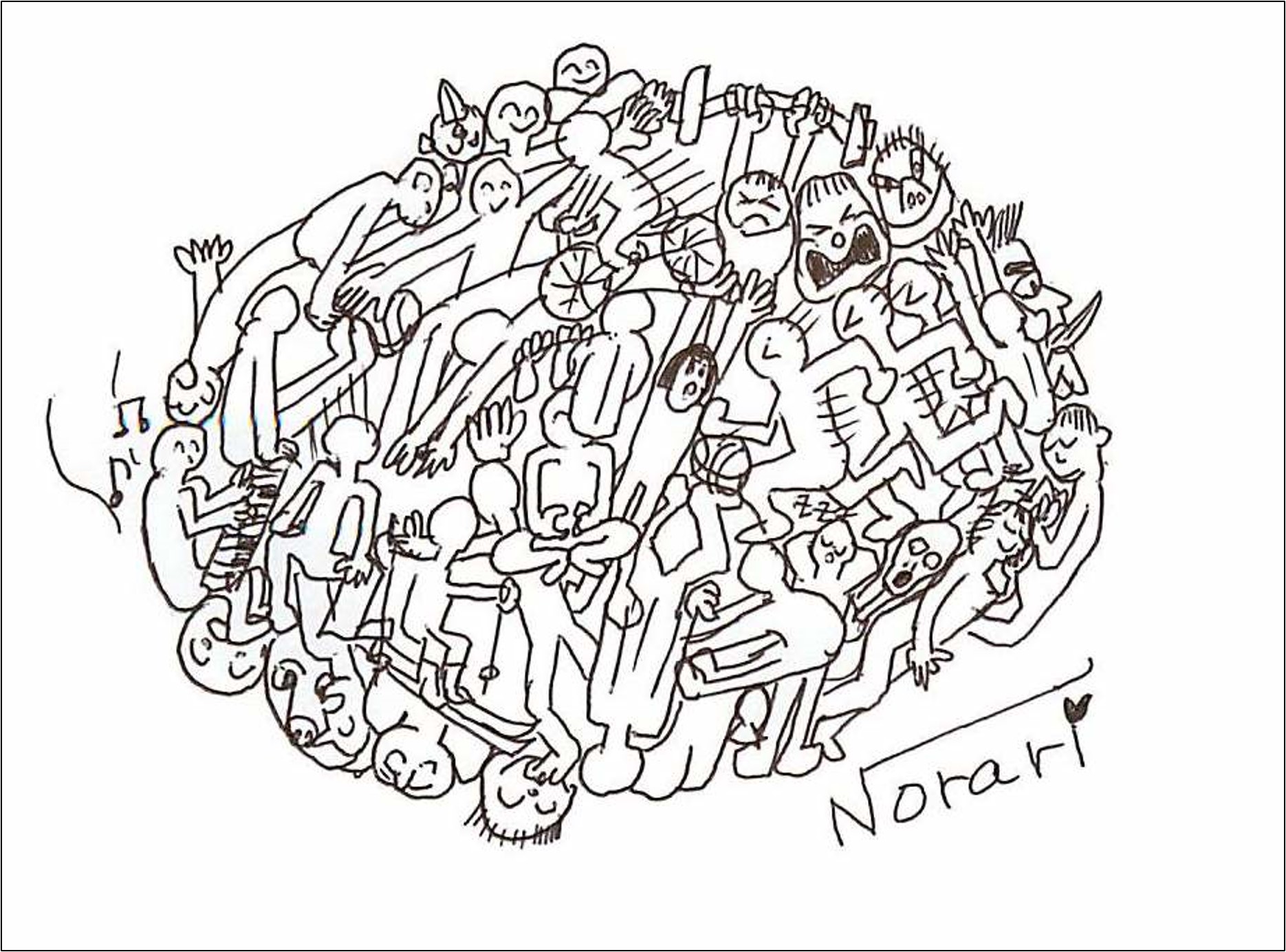

あなたの脳内にはさまざまな運動記憶があるであろう。

それらを蓄えれば蓄えるほど、何かをやるときには、あなたの脳が無意識にうまくやってくれるかもしれない。

(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)

なにをお探しですか?