お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第2回

2024/11/05

第2回 ひらめきか?直感か?

ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

ひらめきと直感のちがい

「ひらめき」と「直感」の違いは、ひらめきは思いついた後に、その理由を言語化できるが、直感は、本人にも理由がわからない確信を指す。その答えを漠然と確信できるのが直感であり、単なるヤマ勘やでたらめとは異なる。ちなみに直感は経験がものを言い、年齢とともに高まる1)。また上記の定義に則ると、個人的には直感は時間的余裕のないときに働き、現場でのみ働く。ひらめきは時間に余裕のあるときや、全く関係のない、ふとした瞬間に湧き上がるような気がする。

プロ棋士であれば、何十手も先まで展開を読むことができ、時間さえあれば百手でも千手でも読める棋士もいるそうだ。ただし、局面が複雑になり、勝敗を決するような場面になり、さらに時間的猶予があまりない場合、思考の過程を事細かく緻密に論理づけることなく、流れの中で「これしかない」という判断をする。これが直感である。羽生善治は、「直感とは、論理的思考が瞬時に行われるもの」と述べているが2)、実は論理的思考が失われたときに、直感が生まれるのではないだろうか?

ちなみにアマ棋士とプロ棋士で比較した脳科学の研究では、盤面を見た瞬間に状況を把握するのは視覚に関連する大脳皮質の特定部位にあり、プロではアマの3倍の強さで活動するそうだ。さらに詰め将棋の実験では、プロでは大脳基底核の習慣に関する部位の活動が強くなり、正答率も高いが、アマではこの部分がほとんど活動していないという。大脳基底核の一部が直感的な脳の働きに関わっているようだ。

自転車の運転や歩き方など、一度覚えてしまえば忘れることはない体の運動を制御する部位(大脳基底核)が、実は直感と深く関わっているようなのである。詰め将棋に大脳基底核が関与しているのは、大変興味深い。自転車の運転も最初は散々転んだり、よろよろしたりして、ムダな動きや力が多く、おそらく大脳基底核以外の部位が強くランダムに活動しているのではないか。それがある時、スッと転ばなくなると、脳内の活動も単純な基底核中心の回路にプログラムされるのであろう。

外科医の手術(特に最近は、ロボットの操作)、スポーツ選手の技能や職人の物作りの技術など、数や練習をこなして、基底核にプログラムさせることでムダな動きがなくなり、動作や技能が自動化し、再現性が高くなる。詰め将棋は複雑な論理的思考と思われそうだが、よく考えてみれば、最初は頭の中でトライ・アンド・エラーを繰り返す。さらに暗記するほど繰り返すうちに基底核のプログラムに落としこめるのではないか。これがプロ棋士の直感の正体ではないか?

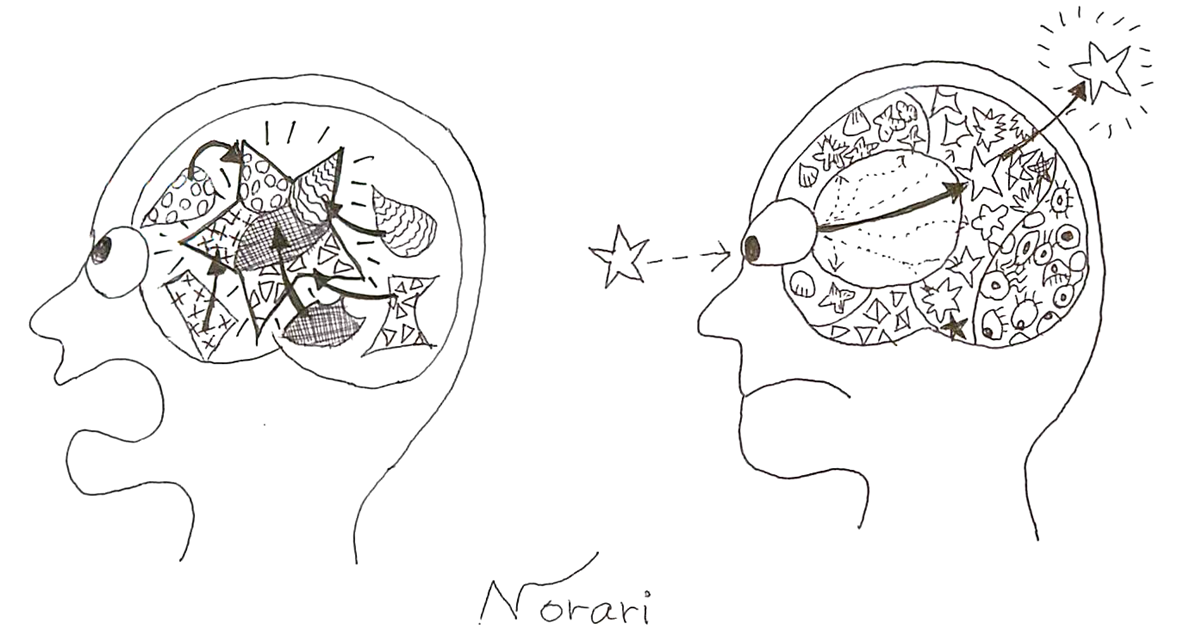

ひらめきと直感

ひらめき(左)は陳述記憶がうまく組み合った瞬間に起こる.直感(右)は非陳述記憶群の中から即座に類似するパターンを見つけ出すことである.

ひらめきは忘れた記憶やムダ思考から

おそらく、ひらめきはムダ思考や忘却されたように思える記憶の宝庫から生まれる。ひらめく人はムダな思考が好きである。課題さえあれば自動的にアイデアを産み続ける。イチローがフェンスによじ登ってボールをスーパーキャッチしてスパイダーマンと呼ばれたり、新庄が敬遠のボールをサヨナラヒットにしたりとまさにコミックの世界である。『ドカベン』の岩鬼がワンバウンドのボールをすくい上げてホームランにしたように、実はイチローも密かにワンバウンドのボールをチャンスがあればホームランにしようと狙っていたかもしれない。

これらは決して彼らの運動能力が高くてたまたま奇跡的にできただけのプレーではない。たぶんイチローはフェンスによじ登ることを考えていただろうし、そのために可能なフェンスかどうか確認もしていただろうし、実際に練習もしていただろう。新庄だって敬遠とわかって考えついたのではなく、以前からこういう場面になったらやってやろうと考えていたと思う。だからヒットの前の何球かは、ボールまでの距離を測り、どこへ転がせばヒットになるかを相手の守備を観察していたはずである。これらの実例はコミックのアイデアのようにムダ思考の産物であるが、ムダ思考のほとんどは実現されずムダに終わるはずである。野球人生のなかで一度実現するかどうかの確率かもしれないが、以前にこのような場面や状況に対して想定していなければ実現しないはずである。

手術でも時に思わぬ困難な状況に置かれることがある。このようなときに事前のムダ思考によって救われることもある。私も過去にいくつかそのようなことを経験しているが、特に尿路再建の予定で尿管が全くなくなってしまった例は、さすがにそこまでの状況は予想していなかったが、手術前にいくつものオプションを考えておいたので危機を脱することができた。われわれも予見できないことを予見しておく準備が必要であるらしい。手術中に思いがけない状況になり、急に頭の回転がよくなってすばらしいアイデアを思いつく、あるいはひらめくということはまずありえない。

文献

1)池谷裕二:単純な脳,複雑な「私」』.朝日出版社,2009.

2)羽生善治:直感力.PHP研究所,2012

(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)

なにをお探しですか?