都市部並みの高度生殖医療技術を提供する不妊治療施設

村元 勤 MURAMOTO Tsutomu

長野市民病院生殖医療センターは2019年7月に新設されました。主に一般不妊治療(タイミング療法・人工授精)から体外受精、妊娠しても初期流産を繰り返す不育症の患者さんを対象としています。がん患者さんを対象とした「がん生殖」を行なっている国内でも数少ない施設の一つでもあります。気軽に婦人科を受診してほしいという願いから、現時点では明確なお子さんの希望が妊娠の予定がない人でもが将来の妊娠について気軽に相談するための「プレコンセプションケア」にも力を入れています。センター長を務める村元 勤医師に、最新の生殖医療事情と婦人科医療にかける思いについて語ってもらいました。

不妊治療専門施設並みの高度生殖医療技術の提供

長野市および北信医療圏(須坂市・中野市・飯山市など)には体外受精を行っている不妊治療施設が当院を含めて4施設あり、同エリアの患者さんが多く来院されます。長野県は県外へのアクセスがあまりよくないために患者さんの利便性を考え、県内で治療を完結させられるよう、当センターは公立の一般病院の一施設でありながら都市部の不妊治療医療機関並みの高度生殖医療を提供するべく研鑽を積んできました。不妊治療専門クリニックと同レベルもしくはそれ以上の高いレベルの生殖医療技術の提供を行なっており、体外受精の件数は2021年では年間218例、妊娠率も良好な成績で推移しています。

婦人科疾患に精通した医師による診療体制

生殖医療センターには婦人科の医師が在籍し、うち2名は生殖医療専門医です。生殖医療専門医は、都市部にあるいわゆるハイボリュームセンター(症例数の多い医療機関)である高度不妊治療専門クリニックで一定期間研修を受けており、十分な経験を有しています。所属医師は内視鏡技術認定医3名、婦人科腫瘍指導医1名、がん治療認定医4名、日本産科婦人科遺伝診療学会認定医(周産期)2名、周産期専門医(母胎・胎児)1名と複数の産婦人科専門領域にまたがる資格を保有しています。(2025年1月現在)

担当医師は専門性の高い生殖医療の診療を行う傍ら、婦人科医としても併設の婦人科で診療を行っています。一般的に不妊症専門クリニックでは生殖医療のみを行うケースが多い中、当院では婦人科疾患のエキスパートによる診療体制をとっており、総合病院に設置された当センターの最大の強みと言えます。専任培養士は4名在籍し、信州大学で研修を行った遺伝カウンセリングの専門家(認定遺伝カウンセラー)や院外の臨床遺伝専門医と連携しています。

不妊治療と婦人科疾患を同じ施設で治療可能

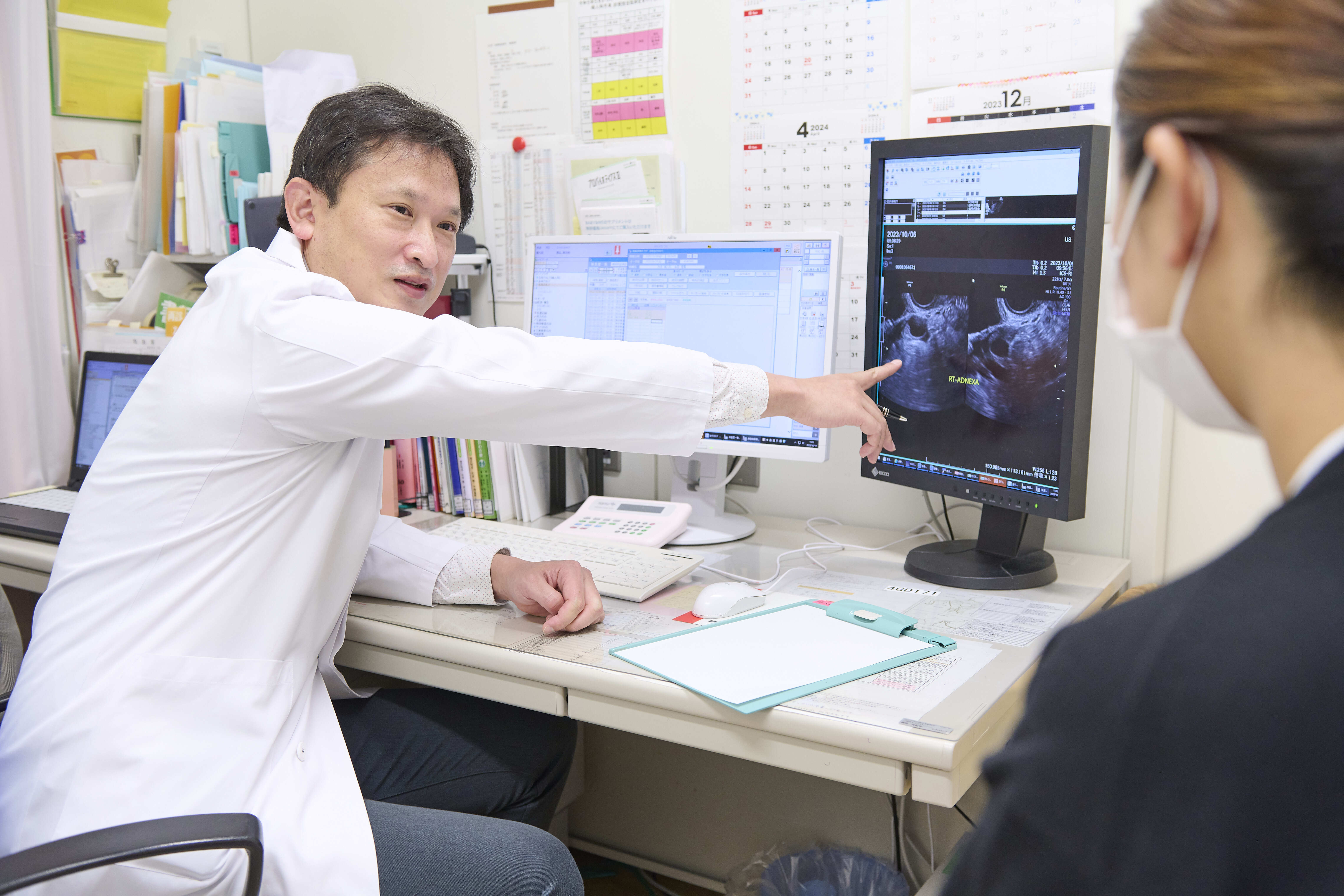

現在、私は生殖医療センター長として不妊治療と、併設の婦人科で低侵襲手術、悪性腫瘍とがん生殖(妊孕性温存療法)の診療にあたっています。

不妊症の診療では不妊原因が婦人科疾患による場合や不妊治療中の患者さんに新たに婦人科の病気が見つかることも少なくありません。婦人科を併設している不妊治療施設は、長野県内では当院と篠ノ井総合病院、信州大学病院と長野赤十字病院の4カ所(2025年1月現在)で、不妊治療の診療のみを行う施設では他の婦人科疾患がある場合に他院での治療や転院が必要になります。不妊治療中に新たな婦人科を受診することは大変なストレスがかかりますので、病院を変えることなく、通い慣れた病院で診療が続けられることは、患者さんにとっても安心感につながるのではないでしょうか。

不妊症認定看護師による精神面のケア

先が見えない不妊治療は身体だけでなく心理的にも負担が大きく、辛い治療に耐えながらもなかなか妊娠に至らず、メンタルに不調を来たす人も多くいます。当センターには専門のトレーニングを受けた不妊症看護認定看護師が所属しており、不妊治療のカウンセリングや不妊治療中の精神面のサポートを行なっています。医師に話しづらいことでも看護師には話しやすいという患者さんも多く、そこでお話しされたことやご要望は我々医師にもフィードバックされ、治療に生かせるよう心がけています。患者さんの不安な気持ちに寄り添い、エビデンスに基づいた安全で確実に結果が出るような不妊治療を提供できればと考えています。

最先端の医療機器で精度と安全性を担保

最先端の医療機器への設備投資も安全性を担保するために重要だと考えています。例えば、体外受精で採卵や移植時に使用する超音波装置(エコー)はVoluson S8(GE health care社)という高性能の最新機器を導入しています。採卵はエコーを見ながら卵巣に針を刺して1cmから2cm程度の卵胞液を吸引するのですが、解像度が低いエコーでは卵の位置を確認しづらく、腸管などの臓器や血管を傷つけてしまうリスクが高まります。当院が使用している高精度のエコーは、超音波の出力が高いことから、お腹の奥の方まではっきりと映るので、卵胞を取り残すことなく高い回収率で採卵できます。同機種は通常、胎児の発育を確認するために産科では使用されているようですが、不妊治療で使用しているケースは専門施設以外ではほとんど聞いたことがありません。

受精卵の培養においても「タイムラプスインキュベーター」という最新の胚培養器を2022年11月に導入しました。従来の機器では培養中の受精卵の発育状態は培養器から胚を取り出して顕微鏡で確認する必要がありました。培養器内と大気では環境が違うため、大気中に取り出すことで胚にストレスがかかり、ダメージを与えるリスクがあります。タイムラプスインキュベーターはカメラと顕微鏡が培養器内に内蔵されており、外部に取り出さずに発育状態を観察できます。それにより良好な環境で移植胚まで到達させることが可能となりました。

これらの最先端の医療機器は大変高額であり、一般病院で導入するのは全国的にも限られた施設ではありますが、導入による患者さんにとってメリットが大きいこと高い精度と安全性を重視し導入に踏み切りました。

着床前検査「PGT-A」認定施設の可能性

当院は胚の細胞の染色体や遺伝子異常の有無を調べるための着床前検査「PGT-A」を行なっている全国的にも数少ない施設として認定されています。PGT-Aは体外受精によって得られた受精卵を胚盤胞まで成長させた段階で細胞の一部を生検する検査です。検査で染色体の数が変化している胚が見つかると移植の候補から外し、妊娠の可能性の高い胚を移植することが可能になります。先行研究によると、PGT-A検査後、選別した胚を移植した患者さんは70%ぐらいの確率で妊娠しているというデータがあります。PGT-Aは自費診療のため、通常よりも費用がかかってしまいますが、たくさんの卵を採卵できてもなかなか妊娠できずに体外受精を繰り返すことを考えると、人によっては費用が抑えられることもあります。まだ認知度は低いのですが、今後、注目されるのではないかと期待しています。

若いがん患者さんを1人でも多く救いたい

私は高校卒業後、社会の役に立つ仕事をしたいと考え、検察官を目指して法学部に進みました。大学2年生の時に家族が病気になり、主治医の献身的に仕事に取り組む姿勢に心を打たれ、より直接的に人の役に立てる「医師」という職業に興味を抱くようになりました。それ以降、医学部への転学を決意し、法学部に在籍しながら、医学部受験に挑みました。ただ大学に通いながらの受験は甘いものではなく、諦めかけていた4年目の挑戦で合格することができたのです。

最初は外科医になろうと思っていましたが、外科は臓器ごとに分かれており、治療も内科と外科に分かれているため、役割分担が明確になっています。婦人科の場合は子宮と卵巣といった臓器は限られますが、内科系・外科系の区別がなく1人の患者さんを最初から最後まで責任を持ってみられるので、患者さんと深く長く関われるという点から、その方が自分に合っていると思い、産婦人科を選びました。産婦人科医として働き出してからはまず周産期(産科領域)を勉強するために総合周産期医療センター(周産期の高度医療機関)で研修を行い、合併症妊娠やハイリスク妊産婦の管理なども行いました。初期研修時代、子宮頸がんで受診される自分よりも若い患者さんを担当し、不幸にもお亡くなりになる方もいらっしゃいました。発見が早ければ救えたのではないか、ワクチンを打っていれば防げたかもしれないと予防について考えるようになりました。自分の手で1人でも多くの命を救いたいという思いが強くなり、婦人科医として大学で婦人科悪性腫瘍と低侵襲手術(腹腔鏡手術)も修練を積みました。

「がん生殖」の専門施設として対応

私が婦人科医になった当時は、がん患者さんの治療は悪性腫瘍の根絶が第1で子宮や卵巣の全摘が広く行われていました。その後、がんを治すだけでなく、妊娠したり出産したりできる可能性を残す「妊孕性温存」という治療の概念が出てきて、部分的に卵巣を残すあるいは子宮を摘出しないという治療が行われるようになりました。近年の生殖医療や凍結技術の発達により、がん患者さんが治療を行う前に卵子や受精卵の凍結行う、「がん生殖」が治療法として確立されています。がんを専門としている以上、「がん生殖」も学ぶ必要があると考え、生殖医療を専門に行う医療機関に移籍し研鑽を積みました。

がん生殖を行なっている医療機関は全国的にもまだ少ない中、当センターは長野県がん生殖ネットワークに参加し、若いがん患者さんが希望をもってがんの治療にのぞむことができるよう、妊孕性温存についての相談にも積極的に応じています。現在は日本がん・生殖医療学会の理事として、全国にがん生殖医療が普及するよう活動を行っています。

婦人科受診の高いハードルをなくしたい

一昔前まで、子供を授かるのが当然のように思われ、不妊治療を受けていること自体を人に言えずに隠していた時代がありました。現在は全妊娠の11人に1人が体外受精児という報告があるように、不妊治療自体は一般的になりつつあります。それでも婦人科を受診するには勇気が必要で、まだまだ高いハードルがあるのではないかと感じます。不妊症や悪性疾患の診療を行なっていると、もっと早い段階で受診してくれていればと悔やむ場面が多く、どうしたら婦人科受診のハードルを下げられるかを常に考えてきました。

「プレコンセプションケア」を受診のきっかけに

当院は「プレコンセプションケア」にも力を入れています。将来の妊娠に備えて、子宮や卵巣の機能に何か問題がないかを調べたり、からだ全般のことを相談できる窓口です。行政も検査費用に助成金を出すなど、この取り組みを推奨しています。不妊症の診断を受けてなくても、患者さんが早い時期に妊娠のしやすさを知っておくことは自分のライフプランを考えるにあたって重要です。何歳まで仕事を頑張って、何歳で妊娠を考えてもいいのかをイメージしやすいのではないでしょうか。婦人科は病気になって治療を受ける人でなければ受診できないと思っている方が多いのですが、自分のからだを大切にする意味でも気軽に受診してもらえればと切に願っています。