お知らせ

ロボット手術はなぜすごい 連載 第21回

2025/03/17

第21回 感覚を通して体験することの重要性について

ノラリ・クラリ(ロボット外科医)

何かを学ぶには,自分で体験する以上に良い方法はない。

――アルベルト・アインシュタイン

第1回で述べたように、われわれは自らの感覚を通して、この世界を仮想現実として構築する。感覚器の多くは、意外にもさまざまな感覚入力を物理化学の法則を利用して電気信号に変換処理している。例えば、重力や頭の傾き、加速度を感知する三半規管(外側半規管・前半規管・後半規管が互いに直交しているので、われわれの世界は三次元となるとも言える?)や耳石器は、その仕組みに慣性の法則を利用している。運動を開始する際、有毛細胞の繊毛が慣性の法則によってリンパ液内で相対的に傾くことによって、その刺激が中枢に伝わるのである1)。すなわち、重力という物理現象を感知するために、感覚器は慣性の法則という物理法則で処理しているのである。天才が発見した物理法則は、すでにわれわれの感覚器や体内に内包されている。実に不思議なアナロジーである。

視覚はどうであろうか? 網膜の錐体細胞は光の波長に基づいて色を識別できる。聴覚も音が空気の振動であることに基づいて、鼓膜で捉えた振動を音に変換しているし、嗅覚や味覚も物質の化学的性質に基づいて処理している。これらはまるで、人体が物理現象をはじめから理解しているようではないか。

感性の法則(思考実験は体感実験?)

これは本当に偶然のアナロジーであろうか。実はわれわれの感覚器は、地球上、あるいは宇宙の物理現象を捉えるために進化してきた(あるいは対処してきた)ので、この世の物理現象を感覚器によって体感することができる。もし、重力の感覚器がなければ、どんな天才でも物理法則は発見できなかったのではないか。アインシュタインは、「エレベーターを自由落下させると内部が無重力になるか」とか、「光を光速で追いかけたら光が静止して見えるか」という思考実験から相対性理論を結実させたが、これはアインシュタインの感覚器の体験によって生まれたイメージである。おそらく人間の感覚器が未発達であれば、物理学的な思考さえ不可能であろう。

数学の天才、岡潔は「人間の中心にあって創造性を支えているものは、頭でっかちの理屈ではなく、情緒である」と言ってのけた。ここでいう情緒とは、感覚あるいは感性の意味ではないか。物理学の法則が、人間が創り上げた数学や数式で表現できるのも、人間の感覚器が物理学を理解しているからではないかとさえ、私は邪推している。「慣性の法則」ではなく「感性の法則」である。私が一番言いたいのは、ヒトの大脳は繊細な感覚器や運動器が接続されて初めて発達するもので、この世界を理解するためにはこの世界との接続が必須である。人工知能(AI)には繊細な感覚器や運動器は接続していないので、現実離れした危険な発想を生み出す可能性がある。

意外に単純な触覚受容体のしくみ

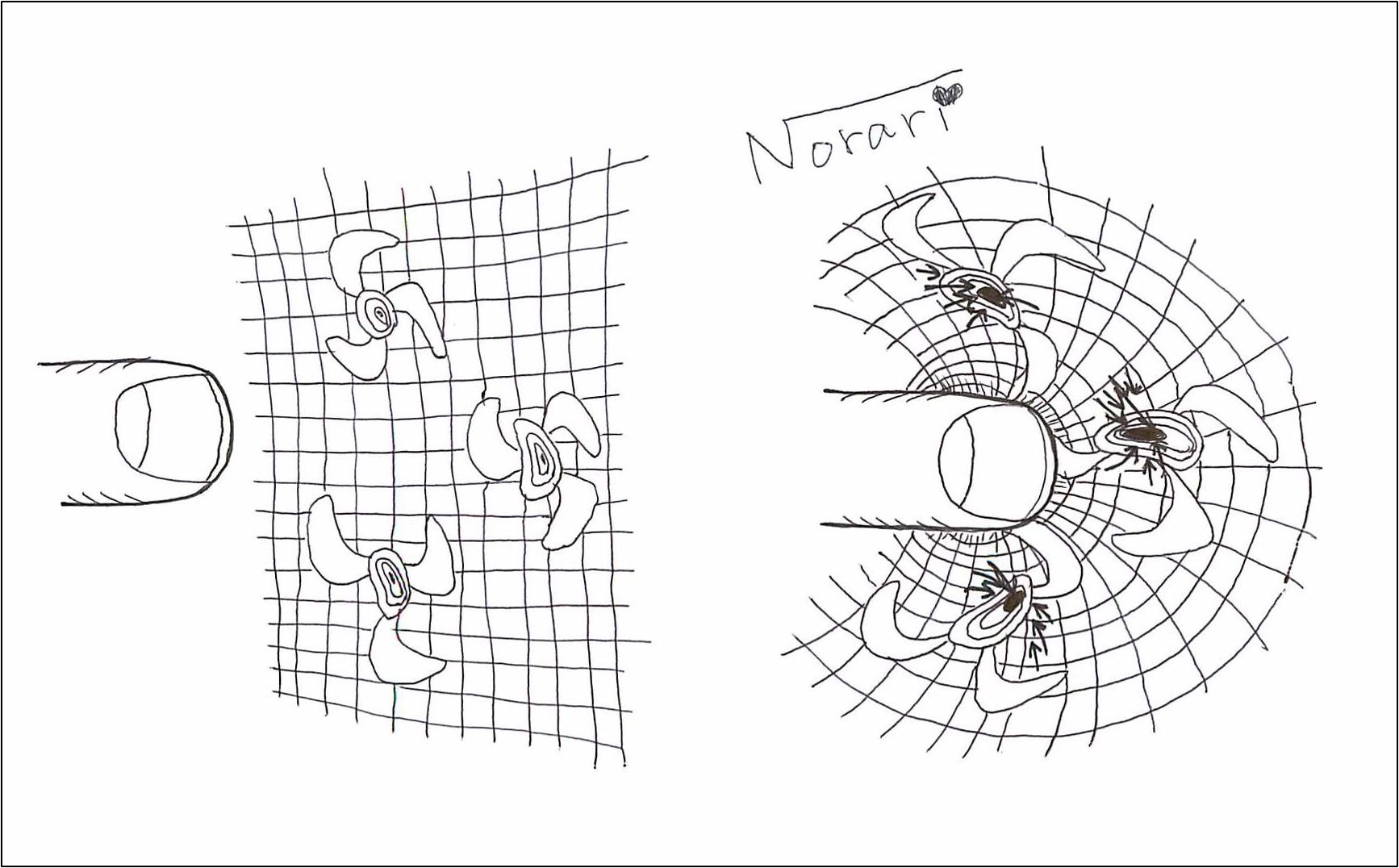

最後に、触覚についてだが、触覚の受容体の構造がパタプーティアン博士(Ardem Patapoutian)によって明らかになり、2021年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。とても面白いことに、他の多くのイオンチャンネル型の受容体は、特定の化学物質が作用することで通路が開くのに対して、細胞膜に存在する触覚の受容体は、細胞が何かで押されてその表面が凹んだりすると、その圧力で細胞膜が伸ばされて、イオンの通路が開くようにできている。力学には力学で対応しているのだ。

細胞表面に存在する触覚の受容体(イオンチャンネルは3つの羽根のようなモノで表面に固定されている)。

圧を受けると羽根が引き伸ばされて、イオンチャンネルが開き、電気信号が発生する。

第19回で、メジャーリーグで日本人投手たちが大リーガーたちを相手に、自分の頭に描いた軌道通りにボールを操るのは「指先の記憶力」によるものと紹介したが、正確には「触覚の記憶力」と言うべきか。指先の繊細な触覚が思い描いたボールの軌道に変換されるのだ。この触覚を発達させるのは、受容体の密度が増えたり、受容体の通路が開きやすくなったりするのではなく、大脳の感覚野が微細な触覚の様々な変化を大量に記憶した結果ではなかろうか? その様々な触覚の記憶(インプット)が、鍛えられた感覚野から複雑なボールの操作(アウトプット)の記憶と連結して、打者の予想を裏切る軌道を生み出すのではなかろうか。「指先の脳」が重要な働きをしている。

われわれ外科医も、開放手術(開腹手術)の時代は、触覚の鋭さが、時に重要な働きをした。当時の名人は、指先の感覚が優れていたのではないかと思われる。特に泌尿器系の臓器は骨盤の奥深くにあるので、視覚では把握できない部位が多く、「指先に目」をつける必要があった。ダ・ヴィンチ(da Vinci Surgical System)の手術では、真の触覚が欠如しているので、今後は目で見る触覚の記憶を増やしていかなければならない。

文献

- 1)岩堀修明:図解・感覚器の進化―原始動物からヒトへ 水中から陸上へ.講談社,2011.

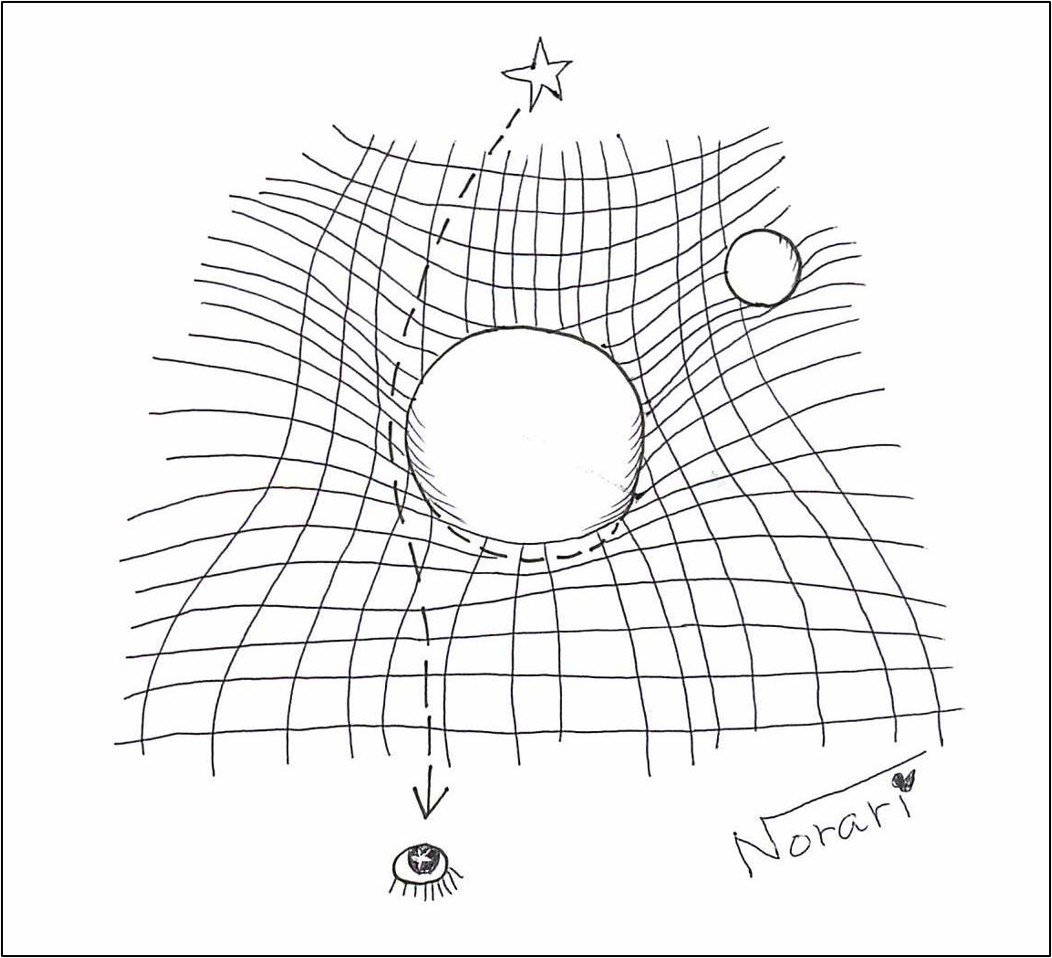

触覚の受容体の話は、なんとなく相対性理論に似ている。

アインシュタインの相対性理論では、万有引力は力ではなく、時空の歪みとして説明される。

皆既日食の時、太陽の裏側の星が地球で観測できるのは、光が質量の大きな太陽によって、曲がってくるからだそうだ。

(本連載は医学書院のWebサイト『Medical Mashup』より許諾を得て転載しています)

なにをお探しですか?