心臓血管センター

心臓血管センターのご案内

「脳・心臓・血管診療」を3本目の新たな柱に

長野市民病院は、2016年5月1日に「心臓血管センター」を開設しました。

「がん診療」と「救急医療」に加え、今年度より「脳・心臓・血管診療」を3 本目の柱として据え、2015年に開設した「脳卒中センター」と併せて本格的に動き出しています。

2016年6月からは信州大学との提携により新たな最先端カテーテル治療を開始するとともに、2017年4月には心臓血管外科を開設し新たな一歩を踏み出しました。

センター長あいさつ

循環器系疾患には最も身近な疾患である高血圧から、狭心症・心筋梗塞といった虚血性心疾患、不整脈疾患、心筋症など多くの病気が含まれ、生活習慣病とも強く関係しています。

また、長野県における入院患者数の将来予測においても、脳や心臓など血管にかかわる循環器系疾患が今後増加していくとみられており、長野県全体の医療対策としてこれらに対する診療体制を強化していく必要があります。

そうした背景や市民の皆さまのご要望に応える形で、『心臓血管センター』を開設いたしました。

新たに導入したカテーテル治療の体制をきちんと市民病院の中に根付かせ、マルチスライスCTや心臓リハビリテーションの導入などにより、ますます充実した体制となるよう、病院をあげて積極的に取り組んでまいります。

カテーテル治療について

新たに導入された2つのカテーテル治療

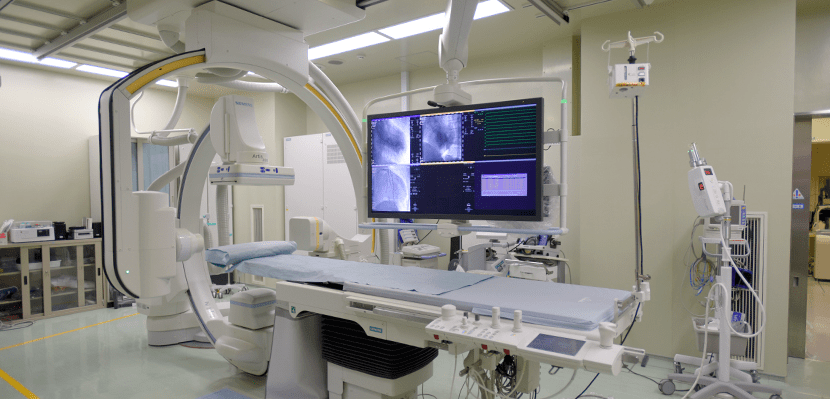

「心臓血管センター」の開設により2つの最先端カテーテル治療が導入され、当院の心臓・血管疾患の治療に新たな広がりをもたらしました。

これらの治療法の導入は、2016年3月まで池田病院長が教授として在籍していた信州大学医学部 循環器内科学教室との提携により実現したもので、充実した心臓・血管治療体制をめざします。

治療方法について

心房細動を含む不整脈に対する

アブレーション治療

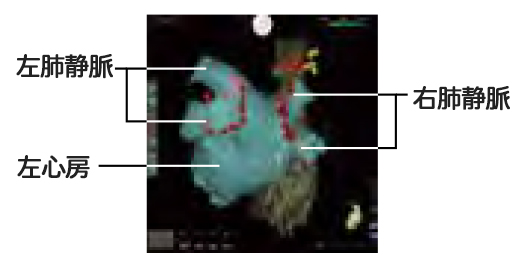

心房細動を引き起こす異常な電気刺激は、肺から左心房へ血液を送る肺静脈から生じることがわかっています。

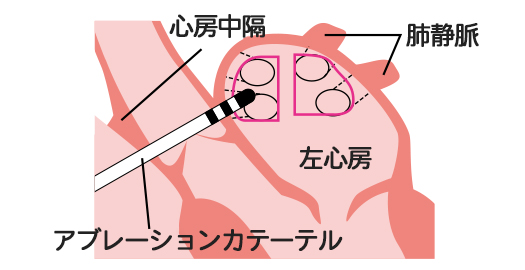

カテーテルアブレーションはカテーテルを使って左心房内で肺静脈を取り囲むように小さなやけどを作り(焼灼)、異常な電気刺激が心房に伝わらないようにブロックする治療です。

焼灼が不十分だと、きちんと電気的に遮断されず心房細動が再発してしまう恐れがありますので、焼灼には慎重性が求められます。

また、心房細動が長年続くことで心臓に負担がかかり、左心房が拡大してしまうことがあります。

そうなると、その大きさに合わせて焼灼するポイントが多くなってしまうので治療が長時間に及び、患者さんにも負担がかかってしまいます。

さらに、アブレーション治療は心房細動の早期の段階ほど治療成績が良いという研究結果が報告されており、1回の治療で根治する可能性も高くなります。

そうした意味でも早期発見・早期治療が重要となります。

心房細動とは?

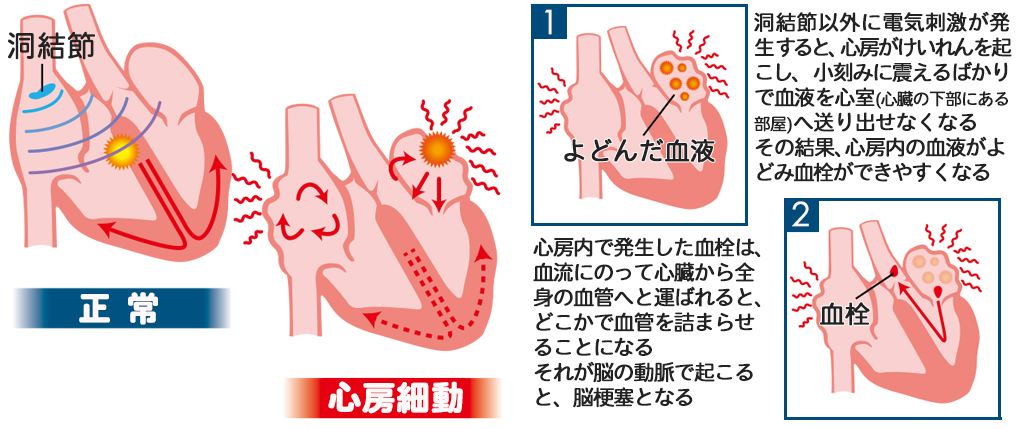

心臓は、収縮と拡張を繰り返すことで血液を全身へ送るポンプの役割をしていますが、この動きは「洞結節(どうけっせつ)」と呼ばれる特殊な心筋細胞から規則正しく電気刺激が発せられることによって生じています。

心房細動とは不整脈の一種で、異常な電気刺激が洞結節以外から発生し、これによって心房(心臓の上部にある部屋)が無秩序に興奮する状態です。

結果として心房内で血液がよどみ、血栓(血液のかたまり)ができやすくなってしまいます。

この血栓が血流にのって脳へ運ばれると、脳梗塞を引き起こし危険な状態となります。

治療法について

1 カテーテルを血管内に挿入し、

心臓まで到達させる

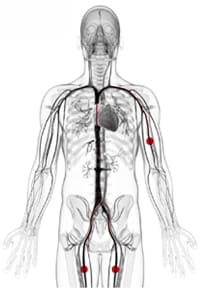

- まず、両足の付け根と右頸部の計3カ所に局所麻酔を施します。

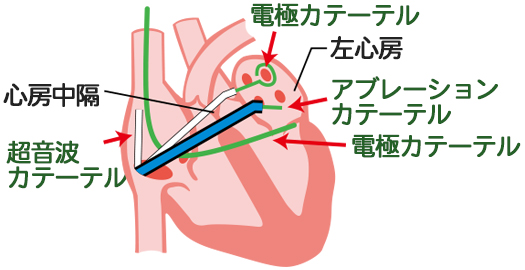

- 右足の付け根からは焼灼するためのアブレーションカテーテルと検査用電極カテーテル、左足の付け根からは心臓内の様子を見る超音波カテーテル、右頸静脈からは検査用電極カテーテルを挿入し、血管内を通してそれぞれ心臓まで到達させます。

2 カテーテルを左心房室まで到達させる

左心房までカテーテルを通すために、心房中隔に小さな穴を開けカテーテルを留置します。

3 肺静脈のまわりを

アブレーションカテーテルで焼灼する

左心房内の肺静脈とつながっている部分を点で取り囲むようにアブレーションカテーテルで焼灼していきます。

大体1カ所につき約30秒間焼灼します。

これを左肺静脈と右肺静脈の左右2カ所行います。

4 異常電流回路が

遮断されていることを確認

最後に電極カテーテルから電気刺激を与えて、焼灼した部位で電気伝導が遮断されていることを確認し、カテーテルを回収して完了です。

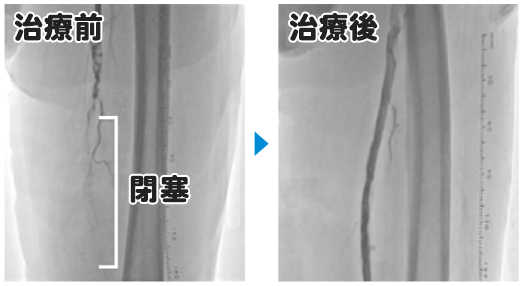

閉塞性動脈硬化症に対する

血管内治療

閉塞性動脈硬化症(ASO)

とは?

主に、下肢(足)の血管の動脈硬化が進み、血管が詰まる(閉塞する)ことでさまざまな障害を引き起こす病気です。

とくに高齢の男性に多いとされ、脳梗塞や心筋梗塞と同じように、最悪の場合には細胞が壊死してしまいます。

重症度と症状

- 1度 しびれ・冷感

ほとんど症状がないことも。 - 2度 間歇性跛行(かんけつせいはこう)

歩くと足が痛くなったり重だるくなる。

休憩すると再び歩けるようになる。 - 3度 安静時疼痛

安静にしても足が痛い。

特に夜間に症状が悪くなる。 - 4度 潰瘍(かいよう)・壊疽(えそ)

血流の低下により足が壊死し、切断が差し迫った状態。

閉塞性動脈硬化症の患者さんは75歳以上の高齢者が多く、身体への負担から外科的な治療を受けられないことも多いため、負担の少ない内科的治療として血管内治療が選択されることが増えています。

しかし、高齢になるにつれて動脈硬化の傾向がより強くなり、プラーク(プラークとは→※1)よりもさらに進行した『石灰化(石灰化とは→※2)』という状態になってしまうと、血管内治療そのものが難しいケースも数多くあります。

また、閉塞性動脈硬化症の方のおよそ50%は、心臓の冠動脈にも同時に合併症を抱えているという統計データがあり、さらには、がんや糖尿病など複数の既往症をお持ちの方も珍しくありません。

血管内治療には、こうした複合的な症状を把握し、あらゆる観点から慎重かつ精度の高い治療のアプローチを考えていくスキルが求められます。

つまり、幅広い知識と経験の積み重ねが治療の質のカギとなります。

※1) プラークとは、血管壁にコレステロールが溜まってコブ状になったもの

※2) 石灰化とは、プラークにカルシウムが沈着してさらに硬くなった状態

治療法について

1 カテーテルを血管内に挿入し、

狭窄部分まで到達させる

- まず、足の付け根や腕などに局所麻酔を施し、そこから動脈へガイドワイヤーやバルーンカテーテルを挿入します。

- ガイドワイヤーやバルーンカテーテルを下肢動脈の狭窄部分(動脈硬化によって血管が細くなっている箇所)まで到達させます。

2 狭窄部を広げる

まず狭窄あるいは閉塞した動脈にガイドワイヤーを通過させます。

それをレールとして風船が付いたバルーンカテーテルを進めて、狭窄部分でバルーンを拡張し動脈を内側から広げます。

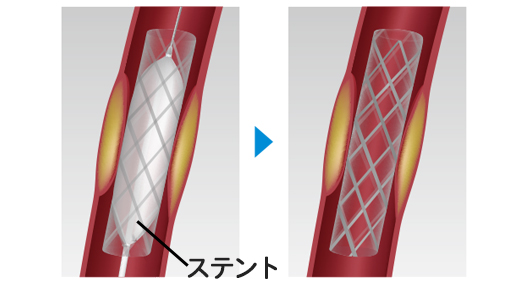

3 ステントを留置し、押し広げて固定

その後ステント(ステンとは→※)を病変部まで進めて、狭窄部分に留置します。

ステントの内側から再びバルーンを膨らませることで、ステントを 血管内で固定させるように押し広げます。

これを何度か繰り返し行うことでしっかりと動脈を広げます。

※)ステントとは、金属製の網目状の筒。狭窄部に到達するまでは閉じていて、留置する際に開く仕組みになっている。

4 血管の拡張を確認

血管が拡張され血流が正常に戻ったことを確認したら、バルーンを回収して完了です。

なにをお探しですか?