フットケアセンター

フットケアセンターのご案内

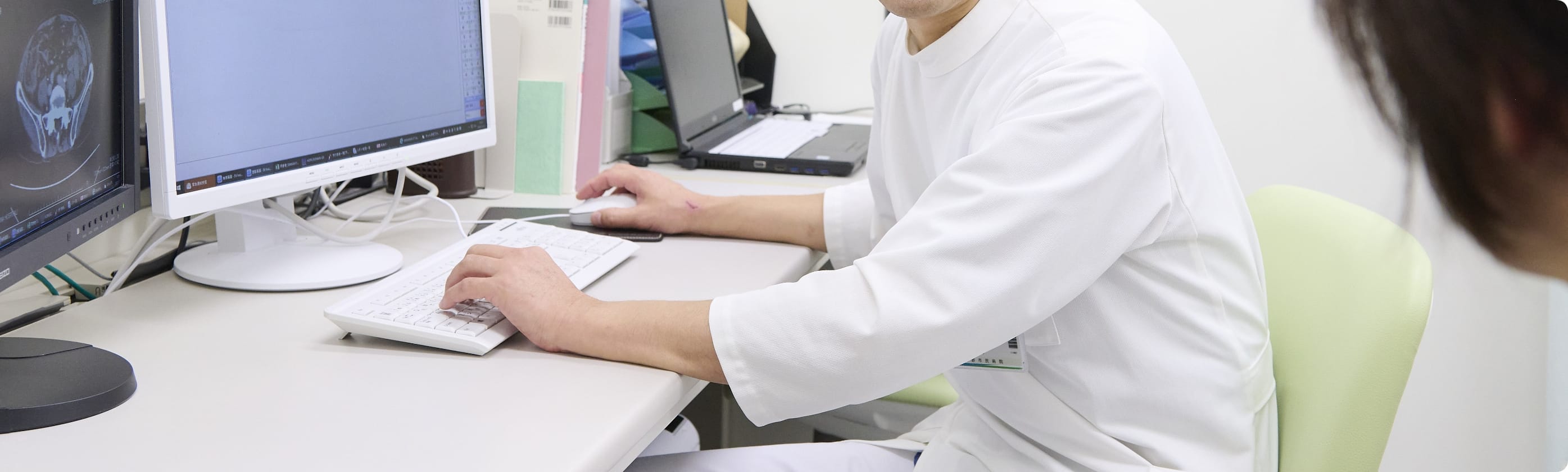

足には、さまざまな病気の症状が早期に現れます。しかしそれを見逃し、手遅れになることがあります。 長野市民病院は、足の病気や悩みに対応する窓口を広げるため、2018年1月、県内初となるフットケアセンターを開設しました。

ご挨拶

一般的に足の治療に関して、整形外科や皮膚科をイメージし、循環器内科が治療にあたることをイメージされることは少ないと思います。

しかしながら、足、特にふくらはぎは第2の心臓とも呼ばれ、身体の血液循環の中でとても重要な役割を果たしています。

また足首より末梢の傷の約50%は動脈の血流障害が原因と言われています。

そのような場合、傷の処置のみでは治癒しないことが多く、血流を改善させることが必要となります。

その血流を改善させるのが、循環器内科や心臓血管外科の役割になります。

このように足の病変に対して、1つの診療科だけではカバーしきれないことも、さまざまな診療科がチームワークを発揮すれば、より早期に治療を開始することが可能になります。

今回開設しました「フットケアセンター」は、「①歩行機能を守る」、「②足の疾患が原因となる転倒を予防する」、「③足を診ることで全身を把握する」、「④足や靴に対する意識を向上する」といったミッションを整形外科、形成外科、皮膚科、心臓血管外科、循環器内科などの診療科が一体となり一人一人の患者さんの診療にあたっていきます。

フットケアセンター長

持留 智昭

フットケアセンターのミッション

①歩行機能を守る

「歩く」ことは、健康な人であれば当たり前に行われている行為です。

当たり前の行為であるために、「歩けなくなってしまったら、どうしよう…」と考える機会はほとんどないと思います。

ある病気が原因で足を切断しなければならなくなった場合、身体機能の損失以上に、生きる気力さえ奪われることもあります。

②足の疾患が原因となる転倒を予防する

足の変形、爪の変形、足の裏にできるウオノメやタコなどがあると歩行に支障をきたすことがあります。

とくに高齢者では足腰が弱まることに加え、足の疾患が加わることで、うまく歩けないために転倒、骨折、ついには寝たきりとなることもあります。

③足を診ることで全身を把握する

「足は心臓より一番遠いところにあり、毛細血管に酸素や栄養が送られにくいため、動脈性病変や神経障害などの症状が早期に現れます。

特に足に動脈性病変のある患者さんの約50%は狭心症や心筋梗塞の疑い、約20%は頸動脈狭窄の疑いの可能性があるなど、足を診ることで、心臓や脳の病気などの早期治療につながることもあります。

④足や靴に対する意識を向上する

欧米、特にドイツでは靴を履く歴史が長く、靴に自分の足を合わせるのではなく、自分の足に靴を合わせるなど、靴に対しての意識が高い傾向にあります。

日本では、自分にあった靴の選び方など、フットケアに関する知識を持つ人が少なく、間違った靴の選択により外反母趾などの足の変形が原因となる、腰痛や肩こりなどの症状を生じることがあります。

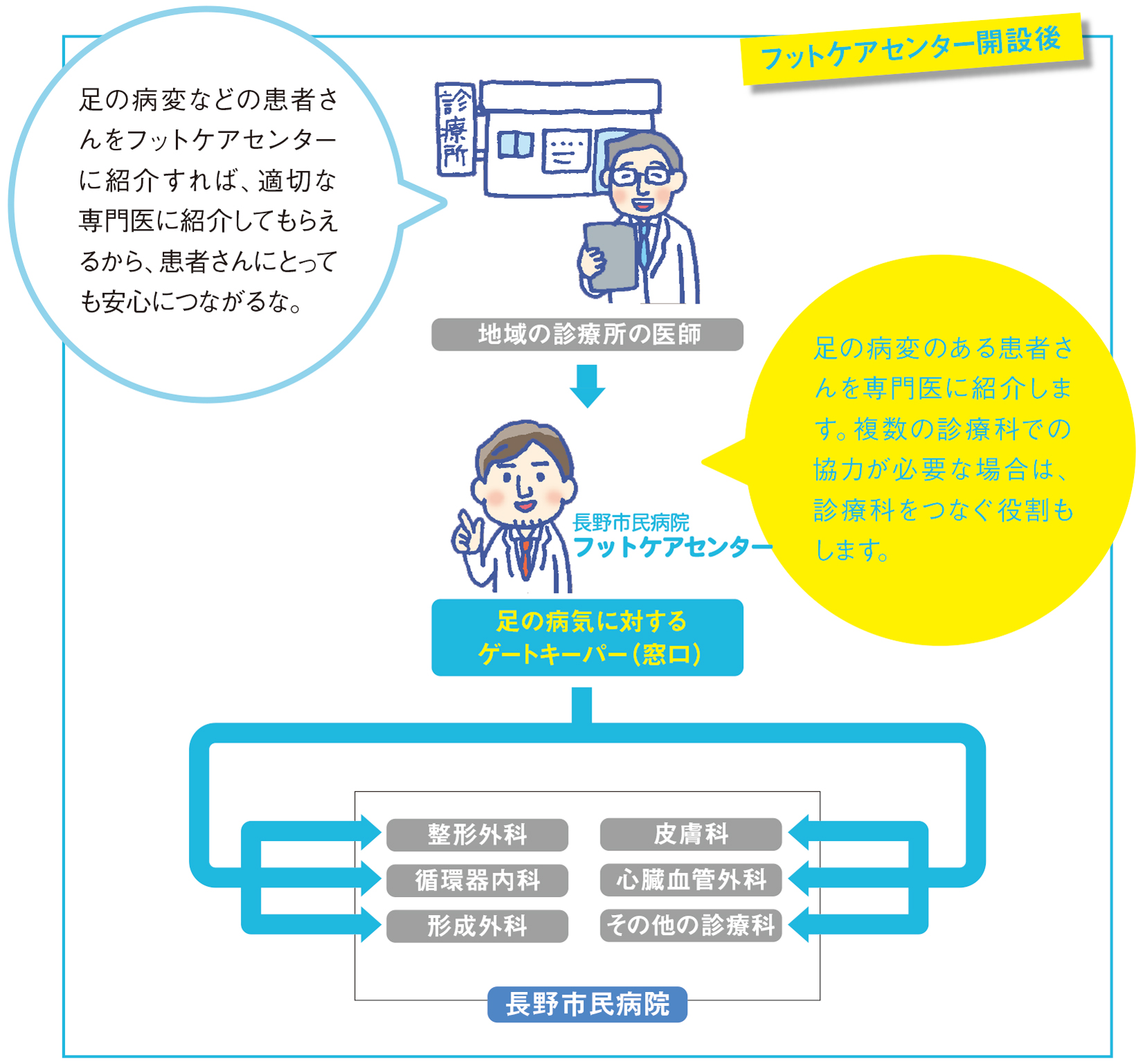

フットケアセンターの体制

早期診断、早期治療につなげるために

当院は、それまで糖尿病患者さんを対象にした「フットケア外来」を開設していました(現在は「糖尿病フットケア外来」に名称変更)。

しかし実際に足の悩みを抱えた方は多く、すぐに原因が分からないことがよくあります。

また、足の悩みを抱えた方が地域の診療所やクリニックにかかった際も、その医師が総合病院の専門医へ患者さんを紹介する際、どの診療科に紹介したら良いのか分からないという声が多くありました。

フットケアセンターは、そのような声を受けて、足の悩みを抱える患者さんの紹介の窓口を1つ(フットケアセンター)に集約し、そこから患者さん一人一人の症状にあった当院の各診療科の専門医へ紹介する体制を整えました(図1)。

センター化したことにより、診療所の先生方にとっては、より確実に、よりスムーズに患者さんを紹介できるようになり、また患者さんにとっても、足の悩みに対してより早期に診断、治療を受けることが可能となりました。

図1:フットケアセンターの体制

1つの診療科だけでなく包括的に患者さんを診る

足にサインが出る閉塞性動脈硬化症をはじめとして足の疾患の治療には、複数の診療科の医師や看護師、理学療法士、臨床工学技士などさまざまな職種が一体となって治療にあたる必要があります。

フットケアセンターでは、地域の診療所やクリニックから足の悩みを抱えた患者さんが紹介された際、1つの診療科で治療を進めるのではなく、必要な専門医やさまざまな職種のスタッフが密に連携を取り診療にあたっています。

循環器内科の関わり

下肢の血流障害に対して、血管内治療を検討・実施します。また、血流障害から検討できる全身動脈性疾患などの診断・治療も行います。

心臓血管外科の関わり

下肢の血流障害の際、外科的な治療を最小限に抑え、内科的な治療ができるよう、循環器内科と密な連携をとっています。

整形外科の関わり

下肢の閉塞性動脈硬化症の症状の1つである間欠性跛行は腰部脊柱管狭窄症にもみられます。その場合は、整形外科が診察を担当します。

形成外科の関わり

下肢の小さな傷から潰瘍による傷に至るまで徹底した創部管理を行います。それにより血流障害の際の血行再建術の治療効果を高めます。

皮膚科の関わり

水虫や足裏のウオノメやタコなど足の皮膚の病気をはじめ、足の指の巻き爪など爪の病気まで、時に形成外科と協力して対応します。

その他にも

上記の診療科の他にも、臨床検査技師、理学療法士、臨床工学技士、リンパ浮腫療法士、皮膚・排泄ケア認定看護師、糖尿病看護認定看護師、外来・病棟看護師など多職種の医療スタッフが専門性を生かし、患者さんの足の悩みの解決にあたっています。

フットケアセンターへの受診方法

患者さん、ご家族の方へ

歩くとふくらはぎが張る、足の血管が浮き出ている、日頃から足がつるなどの症状をお持ちの方は、かかりつけ医を受診の上、当院フットケアセンターを受診ください。

詳しい受診方法については、こちらからご覧ください。

地域の診療所の方へ

患者さんが原因不明の足の傷や足の痛みを訴えている時は、長野市民病院フットケアセンターに紹介していただければ、適切な専門医による診療をいたします。

紹介診察予約については、こちらからご覧ください。

2024/04/01 更新

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|

| - | - | ○☆持留 智昭 (13:30~) |

- | - |

記号の説明

○:初診担当 / ◎:完全予約制 / ◆:紹介のみ / ▲:紹介、救急のみ / ▼11時診療開始

☆:午後のみ / ★第3週のみ / △:第2木曜日休診 / ◇:午前のみ

足にサインが出る病気

閉塞性動脈硬化症

日常生活の中で、こんなことを感じることはありませんか?

- 歩いていると足が痛くなって一休みするようになった

- 歩いているときに一休みする間隔が短くなってきた

- 足のちょっとした傷が治りにくい

- 足先が冷たくしびれるようになった

これらを加齢による衰えと、見過ごしていてはいけません。

もしかしたらそれは、動脈硬化の疾患の1つ「閉塞性動脈硬化症」の症状である可能性があります。

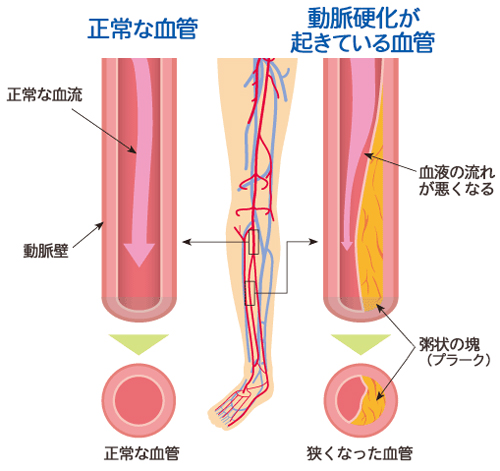

閉塞性動脈硬化症とは…

動脈内にコレステロールなどがたまり、血管が細くなったり(狭窄)、詰まったり(閉塞)することを動脈硬化といいます。

動脈硬化が原因で主に下肢(足)の血流障害が起きている状態を「閉塞性動脈硬化症」といいます(図1)。

血液の流れが悪くなるため、足に栄養や十分な酸素を送ることができなくなるため、さまざまな障害が現れます。

図1:閉塞性動脈硬化症のイメージ(画像提供:カネカメディックス)

閉塞性動脈硬化症の症状

知らない間に少しずつ進行…

閉塞性動脈硬化症は、進行性の疾患であり、症状の進行は4段階に分けられます。

1段階:無症状

足に冷感・しびれ感:足先が冷たく感じる、しびれることがあります。初期のため症状に気づきにくいこともあります。

2段階:間欠性跛行

一定の距離を歩くと、足に痛みを感じ歩けなくなるが、少し休むと、また歩けるようになる間欠性跛行という症状が現れます。

3段階:安静時疼痛

ここまで進行するとじっとしていても足が痛み、夜も痛みで眠れなくなり、日常生活に支障をきたすようになります。

4段階:潰瘍・壊死

最も進行すると、血液が届きにくくなった足先に治りの悪い化膿した傷(潰瘍)ができたり、足先に血流が全く流れなくなった場合足先が腐ってしまう(壊死)こともあり、最悪の場合、足を切断しなければならないこともあります。

閉塞性動脈硬化症の検査・治療

閉塞性動脈硬化症かも…と思ったら早期受診を

少し前から足が冷たく感じる、足の傷が治りにくいと感じている方は、早期に医療機関への受診をおすすめします。

もしかしたら一過性の冷えか、もう少し経過すれば治癒する傷かも知れません。

ですが、閉塞性動脈硬化症であった場合、早期診断・早期治療が重要になります。

こんな検査があります ~ABI検査~

閉塞性動脈硬化症かを診断するために、両腕と両足の血圧を同時に測り、比率を出す検査をABI検査(上腕・足関節血圧比測定)といいます。

通常は、腕より足の血圧の方が高いので、1.0以上が正常となりますが、足の血流に異常があると1.0未満となり、特に0.9未満では閉塞性動脈硬化症の可能性が高くなります。

ABI検査の様子

もし閉塞性動脈硬化症だったら…

ABI検査などで閉塞性動脈硬化症と診断されたら、疾患の進行度、症状、血流障害が起きている部位などを確認し、適切な処置が行われます。基本的な治療は運動療法や薬物療法ですが、さらに進行している場合には血管内治療などが選択されることもあります。

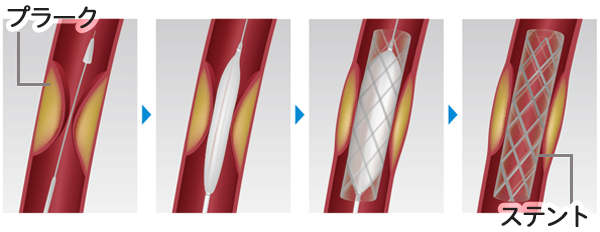

こんな治療があります その① ~血行再建術 血管内治療~

太ももの付け根などから血管が狭くなっている部分や詰まっている部分までカテーテルという細い管を挿入します。

管の先につけたバルーンで血管を広げたり、ステントという金属製の網目状の筒を留置することにより、血流を回復させる治療です。

血行再建術 血管内治療のイメージ

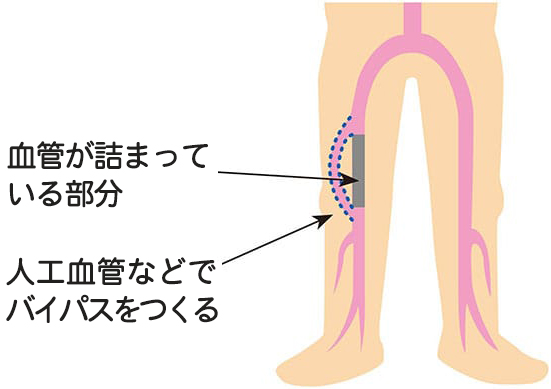

こんな治療があります その② ~血行再建術 バイパス術~

血管が詰まっている部分の上下に、自分の静脈や人工血管など別の血管をつないで新しい血液の通り道(バイパス)をつくる治療です。

血行再建術 バイパス術のイメージ

なにをお探しですか?